Белоостров — посёлок в России, внутригородское муниципальное образование в составе Курортного района города федерального значения Санкт-Петербурга.

Расположен в 30 км северо-западнее Санкт-Петербурга на обоих берегах реки Сестры.

Название получил по железнодорожной станции Белоостров, построенной в феврале 1870 года при прокладке линии Санкт-Петербург — Риихимяки Финляндской железной дороги.

БЕЛООСТРОВ.

В 1918–1940 годах через посёлок Белоостров проходила советско-финская граница по реке Сестра.

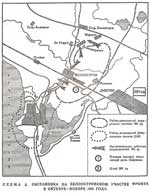

В начале Великой Отечественной войны финские войска вторглись на территорию Ленинградской области и 3 сентября 1941 года вели наступательные бои в Старом Белоострове. Однако закрепиться на занятых позициях они не смогли, и 5 сентября посёлок был отбит обратно советскими бойцами. 1

После этого линия фронта остановилась в районе Старого Белоострова, и советские и финские войска на 3 года увязли в позиционной войне, сформировав северное полукольцо Блокады.

К весне 1944 года посёлок опять находился во власти финской армии. 9 июня 1944 года советские бомбардировщики нанесли удар по передовым позициям финской армии, а 10 июня советские войска перешли в наступление и освободили Старый Белоостров.

В память о военных годах на территории посёлка в 1967 году установлен памятник «Сад Мира», входящий в Зелёный Пояс Славы.

http://www.beloostrov.ru/stat.php?page=stat_52http://www.beloostrov.ru/stat.php?page=stat_52

Белоостровская крепость

времен советско-финских войн

часть II

Бои в Белоострове. Сентябрь 1941 г.

В начале сентября 1941 года Белоостров находился в центре ожесточенных боев между финскими и советскими войсками. Станция была захвачена противником 4 сентября и отбита на следующий день, но уже через несколько дней она снова оказалась в руках врага.

Из воспоминаний довоенной жительницы Ирины Чучиной (1928 г.р.) о военных событиях первых дней боевых действий в Белоострове: «9 сентября 1941 года был страшный бой. Бомбили с самолётов, разрывались мины и артиллерийские снаряды. Землянку трясло (землянка была вырыта в последних числах августа 1941г. по указанию сельсовета в 100 метрах от построенного в 1934 г. нового каменного Белоостровского вокзала — М.Л.).

Дверь насквозь пробило большим осколком снаряда. Мы закрыли дверь матрасом. Это были Содом и Гоморра. Вдруг раздался стук в дверь и на ломаном русском языке кто-то из финских солдат сказал: “Немедленно выходите или мы взорвём землянку”. Мы все, нас было 13 человек, вышли из землянки и оказались взятыми в плен. Нас под обстрелом повели в сторону Старого Белоострова. Кругом было много убитых солдат: русских и финнов. Когда рядом взрывались снаряды, нам кричали: “Ложись!”. Я упала между мёртвыми солдатами и от страха полезла под одного из них. Спрятала голову, а его рука упала на мою спину. Так под бомбёжкой нас довели до “Миллионного” ДОТа. ДОТ долго бомбили, снаряды разрывались, но крепкие стены и в этот раз выдержали налёт. Когда бой закончился, нас вывели из ДОТа в безопасное место на полянку. Погода была тёплая, солнечная. Нам дали небольшое ведро с макаронами и мясом. Мы были очень голодны, но в таком шоке, что есть ни кто не мог. Оказалось, что все мы были без обуви. Вскоре нас увезли в Финляндию в концентрационный лагерь, который находился в лесу, в местечке Миехиккяля.»

Все, что можно было предпринять для сдерживания финнов в этом районе — это направить немногочисленные отряды народного ополчения и части 291-й стрелковой дивизии, снятые с южных подступов к Ленинграду. Одновременно, в связи с потерей военно-морских баз на Балтике, к концу августа в Кронштадт прибыли корабли Балтийского флота. Около 100 тысяч балтийских моряков сошли на берег и приняли участие в сухопутных боях на Ленинградском фронте. Один из таких наспех сформированных и необученных отрядов, насчитывающий около тысячи человек, был направлен через Сестрорецк в район Белоострова.

В ночь с 8 на 9 сентября со стороны Сестрорецка через ж/д мост и сестрорецкое болото отряд был переброшен в деревню Каменка. Бойцы несли на себе минометы, станковые пулеметы, стрелковое вооружение и боеприпасы. Кухня двигалась вокруг озера Разлив. Перед первым боем командирами и политруками было сказано, что Ленинград в опасности, и балтийцы, вооруженные гранатами и грозным оружием — трехлинейкой Мосина, смело пошли в атаку.

Военный корреспондент Павел Лукницкий, находившийся 14 сентября в деревне Каменка, со слов участников атаки, так описывает этот бой:

«13 сентября в шесть утра от опушки леса у Каменки и от товарной станции Белоостров был брошен в наступление отдельный особый батальон морской пехоты, поддержанный артиллерией 838-го артполка (подполковника С.С. Васильева) и подразделениями 1025-го стрелкового полка. Батальон морской пехоты не имел опыта и впервые шел в наступление. Балтийцы были направлены с пятисотметрового расстояния по болоту в лобовую атаку на финнов, занимавших хорошо укрепленные позиции, в том числе и мощный Белоостровский ДОТ — непробиваемую снарядами крепость. Подчиняясь приказу, храбрые люди шли бесшабашно в рост по совершенно открытой местности под пулеметы и минометы врага. Станцию взять не удалось. Две передовые роты батальона подверглись катастрофическому разгрому. Третья рота, поддержавшая наступление, также понесла большие потери. Таким образом, батальон потерял половину своего состава. После боя в тыл на санитарных машинах непрерывно поступали раненые. Убитых увозили ночью, хоронили в братскую могилу в поселке Песочный. Командир батальона, полковник Голубятников Н.Е., был разжалован в рядовые и отдан под суд…». (Рядовой Николай Евгеньевич Голубятников был убит в марте 1942 года. ЦВМА, Ф.864. оп.1. д.271 — М.Л.)

С 11 по 27 сентября артиллерия Балтийского флота осуществляла обстрел вражеских позиций в районе Белоострова. Стреляли пушки линкора «Октябрьская революция» (главный калибр 305 мм); крейсера «Киров» (180 мм); северных фортов (152, 203, 254 мм).

Для корректировки артиллерийского огня по дну Финского залива был проложен телефонный кабель между фортом «Первомайский» и Сестрорецким Курортом. Наблюдательный пункт со стереотрубой находился на станции Курорт, в верхней части водонапорной башни. С этой позиции моряки-корректировщики могли хорошо просматривать передовую линию финнов — от берега Финского залива до Белоострова, села Александровка, деревни Мертуть и далее — до туманного горизонта.

Рассказывает довоенная жительница деревни Соболевка (находилась на полпути между Александровкой и Старым Белоостровом, семь домов, ныне не существует) Ребоне Ирина Апполоновна (так в паспорте): «Брат моего отца, Иванов Анатолий Михайлович, служил на Балтийском флоте и вспоминал, что в сентябре 1941 года он, выполняя приказ, стрелял по своим родным местам, переживая и мучаясь, что его снаряды разрываются в Белоострове, убивая мирных жителей».

20 сентября был предпринят самый мощный штурм Белоострова. В этот день в 6 часов утра корабли и форты Кронштадта произвели особенно мощный огневой налет. За 10 минут было выпущено 311 снарядов.

«…Для поддержки атакующих в Белоостров прибыл бронепоезд. При хорошо развитой сети железных дорог стало возможным перебросить его с южной стороны Ленинграда. Также поддержку обеспечивали 838 артиллерийский полк и подразделения 1025 стрелкового полка.

Участвующее в атаке пехотное соединение состояло из разных родов войск. Здесь были пехотинцы, пограничники, ополченцы, балтийские моряки, пешие танкисты, партизанская группа.

…Предполагалось — с 6:00 до 6:15 произвести массированный налет авиацией, но из-за дождя и густого тумана ее участие в последний момент было отменено. Артподготовка была столь мощной, что финны по крайней мере с полчаса не могли опомниться. В 6:10 должны были выйти в атаку танки, с тем чтобы вслед, закрепляя за ними позиции, устремилась пехота. Но получилась некоторая несогласованность во взаимодействии между пехотой и танками. …Танки с исходного положения вышли в 6.17, двигаясь кильватерной колонной, впереди были шесть КВ, восемь Т-34, за ними двадцать легких Т-26…».

(В бой был брошен последний резерв современных танков КВ и Т-34. К июню 1941г. в Ленинградском военном округе из современных танков были шесть КВ, восемь Т-34, один Т-40. Барышников Н.И. и др. История Ленинградского военного округа — М.Л.)

Подробности танковой атаки 20 сентября в Белоострове стали известны после войны. Три легких танка Т-26 пересекли Кузьмин ручей в 100 метрах от белоостровского ДОТа, ниже деревянного моста на Александровском шоссе, но были подожжены финнами и подорвались на своих снарядах. Один тяжелый КВ пытался там же пересечь ручей, но завяз в в мягком грунте. Долгое время этот танк, также как и ДОТ, были достопримечательностью финской обороны.

Рассказывает житель Белоострова Анатолий Константинович Кильвияйнен (1930 – 2005): «В конце 1940-х годов я участвовал в утилизации трех легких танков, разрушенных от взрыва. Металл разрезали автогеном. За работу мне заплатили по 100 рублей за каждый танк. Один танк, тяжелый КВ, стоял прямо в Кузьмине ручье. Он был цел. В лобовой броне было большое отверстие от снятого пулемета. Танк КВ утилизировали в начале 1950-х годов (тогда я служил сержантом в армии и был механиком – водителем танка Т-34)».

20 сентября Павел Лукницкий записал: «Через два часа после начала штурма сопротивление финнов в городе (на станции и в поселке Белоостров) было сломлено. Но заминка, произошедшая из-за несогласованности пехоты и танков, помогла отступающим финнам переправиться через реку Сестру… В час дня… на перекрестке дорог генерал-майор Лавринович был убит — пуля финского снайпера попала ему в висок…».

Тот же эпизод, но по-другому, рассказывает очевидец этого боя И.М.Голушко (впоследствии генерал-полковник):

«Вдруг под первым и тут же под вторым танками раздались взрывы. “Мины”, — пронеслось в голове. Через несколько метров и танк генерала Лавриновича вздыбился, окутался клубами пыли и дыма. Мы побежали к машине. Люк механика-водителя был приоткрыт, я заглянул внутрь и увидел сидящего на месте радиста генерала. Его голова была запрокинута, глаза закрыты. Со слезами на глазах механик-водитель рассказал, что перед самым взрывом генерал приказал приоткрыть люк, чтобы посмотреть, где пехота, и осколком в голову был убит наповал».

Всего в этом бою было подбито шестнадцать танков. Двенадцать из них удалось эвакуировать. В результате тяжелого и кровопролитного боя враг был выбит со станции и из поселка Белоостров, но на северной окраине поселка в руках у противника остался выступ глубиной около 500 метров. В этом выступе как раз и находился белоостровский АПК, контролировавший большой участок местности. Передовые окопы финской обороны располагались от него на расстоянии 150 метров.

Рассказывает бывший комсорг батальона балтийских моряков А. Большаков: «К вечеру 22 сентября батальон приготовился к новой атаке. Противник обнаружил его передвижение и открыл огонь. Положение складывалось тяжелое. <Комиссар батальона> Иван Петрович Лобачик подал команду открыть ответный огонь и повел бойцов в атаку… В нескольких метрах от ДОТа комиссар был тяжело ранен, упал и был захвачен в плен врагами… Изуродованное тело И.П. Лобачика было найдено разведчиками на вражеской территории и принесено в расположение батальона».

В дальнейшем были предприняты еще несколько попыток захватить АПК, но они также закончились неудачно. К концу сентября 1941 года линия фронта на Карельском перешейке, в том числе и в районе Белоострова, стабилизировалась, хотя там имелся опасный клин, угрожавший всей линии обороны 291-й дивизии. Тем не менее, до начала в июне 1944 года Выборгской наступательной операции здесь происходили лишь бои местного значения.

Бои в Белоострове. Июнь 1944 г.

В начале июня 1944 года войска Ленинградского фронта приготовились к штурму первой полосы финской обороны на Карельском перешейке, располагавшейся у линии фронта и представлявшей собой систему укреплений полевого типа с сильными узлами сопротивления и опорными пунктами.

Перед наступлением пехоты в районе Белоострова необходимо было разрушить самое мощное укрепление — белоостровский АПК, занятый финнами в первых числах сентября 1941 года.

Для разрушения было решено использовать две 203-миллиметровые гаубицы образца 1931 года (или Б-4). Эти орудия являлись первой советской артиллерийской системой большой мощности. Масса несамоходного орудия на гусеницах была 17 700, снаряда — 100 килограммов. Снаряды — осколочные, фугасные, бетонобойные. Дальность стрельбы составляла 18 километров, скорострельность — один выстрел в минуту. Орудия не имели броневой защиты, вели огонь по позициям противника навесным огнем и, как правило, располагались на расстояния около пяти километров от линии фронта. Эти орудия финские пленные и перебежчики уважительно называли «Сталинская кувалда».

4-й батареей 18-й гаубичной артиллерийской бригады большой мощности командовал гвардии капитан Иван Иванович Ведмеденко. После контрольной стрельбы прямой наводкой с расстояния 1200 метров, прямо на полигоне в Токсово, командирам орудий Селиверстову и Роганову, наводчикам Леонову и Пашкову за особую меткость командующий артиллерией фронта вручил часы (чтобы поразить две цели им понадобилось два снаряда).

Для обеспечения точной стрельбы Ведмеденко, как было позже написано в наградном листе, «рискуя своей жизнью, оборудовал свой НП на расстоянии 150 метров от противника, откуда лично корректировал огонь по ДОТ “Миллионер”. Во время его разрушения.< …> ДОТ “Миллионер” вместе с его гарнизоном был уничтожен и наши войска на этом участке не встретили сопротивления врага и успешно продвинулись вперёд.» (сохранена орфография документа. – М.Л.).

А.В. Буров в статье «Удар по “Миллионеру» пишет:

«Несколько ночей артиллеристы прокладывали гать, по которой тракторами подтягивали к ДОТу тяжелые гаубицы. Чтобы шум тракторов не насторожил противника, за 4 дня до этого в разных направлениях и в разное время суток курсировали тяжелые тракторы. На рассвете 9 июня под прикрытием тумана на заранее подготовленные позиции батарейцы подтянули два орудия…»

Гаубицы поставили на прямую наводку на расстоянии около 1200 метров от цели. Восходящее солнце слепило противнику глаза. ( По данным метеослужбы Ленинграда в этот день температура была: в 7 часов утра + 8*С, в час дня +26*С, в семь часов вечера +24*С. — М.Л.).

«…Вначале гаубицы вели огонь по ДЗОТам, затем по земляной обваловке ДОТа, пока не открылась узкая полоска тыльной стороны стены белоостровской крепости. От первого бетонобойного снаряда на железобетонной стене ДОТа осталось лишь белое пятно. Это был советский бетон высокого качества. Второй снаряд ударил в ту же точку, за ним третий, четвертый.

Ведмеденко досадовал: «После трех-четырех выстрелов наводка сбивалась. Тяжелые орудия вместе с бревнами, на которых стояли, погружались в болотистый грунт. Их вытаскивали тракторами, сверху утонувших бревен укладывали еще ряд и снова устанавливали на свое место…» И железобетон не выдержал. Вначале появились небольшие выбоины, затем трещины. Наконец в стене образовались две черные дыры. Теперь снаряды влетали внутрь ДОТа и разрывались в боевых казематах.».

Всего по АПК было выпущено 140 снарядов и зафиксировано 136 прямых попаданий.

На наблюдательном пункте Ведмеденко пробыл, ежеминутно глядя в лицо смерти, полных десять часов. Тогда капитану было двадцать три года. 24 июня 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Все артиллеристы батареи были награждены орденами и медалями. При уничтожении АПК потерь в личном составе и материальной части не было.

После войны И.И. Ведмеденко окончил Военную академию имени Ф.Э. Дзержинского, продолжал службу в рядах Советской армии. В 1967 году уволился в запас в звании полковника. Работал начальником отдела кадров военторга. С 1982 года — на заслуженном отдыхе. Жил в городе Новоград-Волынске Житомирской области. Участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями.

Выше была представлена изложенная в документах и военной литературе «артиллерийская версия» разрушения белоостровского «Миллионера».

А вот как выглядели события по воспоминаниям другого непосредственного их участника, начальника инженерных войск Лениградского фронта генерала Б.В. Бычевского.

Из книги Б.В.Бычевского «Город — фронт»:

«— А как наш ДОТ у Белоострова? — вспомнил я неприятную историю захвата финнами осенью 1941 года одного из крупнейших долговременных сооружений, не вооруженных и не занятых гарнизоном. — Не удалось его отбить?

— К сожалению, нет, — ответил (командующий 23-й армии генерал) А. И. Черепанов. — Финны очень сильно прикрывают его. Штурмовать без общего наступления — жертвы большие будут. А разбить прямой наводкой — это же надо восьмидюймовую пушку близко подтащить и не одну сотню снарядов выпустить. Пока нет смысла этого делать. У финнов там несколько пулеметов установлено. Но стреляют они оттуда редко.»

Перед началом наступательной операции было проведено совещание командного состава. О так называемом «Миллионере» было известно, что его построили в 1938г. под руководством инженера 70-й дивизии Мермана, погибшего в первые дни советско-финляндской войны 1939 — 1940 г.г. ДОТ имел подземный этаж на глубине трех метров. При строительстве — в сооружение было уложено около 700 куб. метров бетона марки 600.

Имелся также чертеж ДОТа и макет, по которому была изготовлена деревянная копия.

Предполагалось уничтожить ДОТ с прямой наводки двумя гаубицами 203 мм, установленными не ближе, чем в километре от цели. Обстрел должен был производиться по тыльной, наиболее слабой стенке. Но и в ней было уложено шесть сеток арматуры диаметром от 12 до 16 миллиметров.

Одновременно была сформирована и штурмовая группа сапёров во главе с капитаном Богаевым. В её задачу входило, в случае необходимости, перед атакой пехоты подорвать ДОТ снаружи. Для этого было приготовлено полтонны взрывчатки.

9 июня в 8 час. утра гаубицы открыли стрельбу. Богаев вместе с командиром батареи Ведмеденко находился на наблюдательном пункте, следя за результатами стрельбы. Примерно на 30-ом снаряде в стереотрубу стали видны обрывки прутьев арматуры, и Богаев возвратился с наблюдательного пункта в свой батальон, доложив командиру, что взрывчатку, похоже, удастся сэкономить.

В конце дня, после окончания обстрела ДОТа, командующий артиллерией 21 армии генерал Михалкин сообщил по телефону командиру 109 стрелкового корпуса генералу Алферову о том, что «с “Миллионером” артиллеристы “покончили” после сотни снарядов. И там, вокруг ДОТа, мертвая тишина.»

Но Алферов ответил, что отбоя перед атакой давать саперам он не будет.

Из книги Б.В.Бычевского «Город — фронт»:

«— А если “Миллионер” живой? Амбразуры-то не видны? Там не один каземат. Полк дивизии Ястребова пойдет в атаку, а оттуда вдруг полыхнет?”

И штурмовая группа Богаева была направлена в полк.

Вечером 9 июня на многих участках, предстоящего завтра прорыва, провели разведку боем. Проникнуть к “Миллионеру” через первую траншею не удалось: оттуда велся интенсивный пулеметный огонь.

10 июня с 6 час. утра от залива до центра Карельского перешейка по финским позициям били с предельным темпом три тысячи орудий, их бомбили несколько сот самолетов.

По свидетельству командира 1-го пехотного полка финской армии (в дальнейшем генерал-лейтенанта, начальника генерального штаба финской армии) Т.В. Вильянена, “был такой огненный ад, которого никогда не было в истории Финляндии» .

Впоследствии премьер-министр Финляндии Линкомиес писал, что следовало создавать главную линию обороны не близко от фронта, а дальше от нее, используя более удобные, для этого условия местности. Но маршал Маннергейм, по мнению Линкомиеса, принимал во внимание в данном случае следующее: «Если бы цепь укреплений начали строить далеко от фронта, то, естественно, распространилось бы мнение, что верили в возможность сдачи противнику той части перешейка, которую заблаговременно не укрепляли. По это причине размещение цепи укреплений планировалось вдоль исторической государственной границы».

В 8 часов 20 минут огонь в Белоострове начал переноситься с первой траншеи противника на вторую.

По команде Богаева взвод саперов с гранатами и дымовыми шашками бросился вперед. Перед ДОТом — все сметено, перевернуто. Ни проволоки, ни мин. Одни воронки. Серая громадина молчала. Однако тут же сразу с двух сторон ударили финские пулемёты. Пришлось направить бойцов в обе стороны по траншее, и уже через несколько минут послышались взрывы гранат, автоматные очереди. Стук пулеметов прекратился.

Командир взвода сапёров Аскеров добежал до ДОТа. Там тихо. Богаев не вытерпел, бросился тоже туда. «Миллионер» по-прежнему молчит. Амбразуры и вход почти завалены землей от разрывов тяжелых снарядов; на стене и в перекрытии десятки глубоких рваных ран-отколов с торчащим металлом арматуры. А сквозных пробоин нет…

Тем временем цепи нашей пехоты уже преодолели вторую линию траншей. Богаев, Аскеров и саперы спрыгнули с перекрытия, отошли в сторону. Богаев решил чуть подождать, а потом осмотреть ДОТ внимательнее. Ясно, что взрывчатка теперь не нужна, «Миллионер» мертв, но что там внутри?

И в этот момент раздался подземный взрыв огромной силы… Очнулся Богаев уже метрах в 15 от ДОТа, на руках у санинструктора Григорьевой.

Что же произошло с АПК?

Непосредственно перед взрывом сапёр Качамин заметил двух финских солдат, убегавших оттуда, и застрелил их. Возможно, это были финские сапёры, взорвавшие сооружение.

«Миллионер» уже не торчал серой громадиной. Семьсот кубометров железобетона было разворочено на отдельные глыбы. Перекрытие толщиной в полтора метра раскололось и встало «на попа».

По предположению Б.В.Бычевского, в нижнем этаже находилось не менее трех тонн взрывчатки. Возможно, там был устроен склад. В любом случае финским сапёрам оставалось только установить замыкатель с часовым механизмом, что они, судя по всему, и сделали.

Из книги Б.В. Бычевского «Город — фронт»:

«Почему мы, начальство, предусмотрели, казалось, все, кроме того, что финские саперы могут сделать то же, что делали мы в 1941 году при отходе из укрепленного района (Выборга – М.Л.)?

— Зазнались мы тогда немного, — сказал мне Богаев после выздоровления.»

13 июня 1944 г. в газете «Ленинградская правда» появилась фотография взорванного белоостровского АПК со следующей подписью: «Ленинградский фронт. Карельский перешеек. На снимке: мощный железобетонный дот, разрушенный советской артиллерией и авиацией в районе прорыва. Фото Р.Мазелева и В.Тарасевича (ЛенТАСС)».

Так к истории «Миллионера» добавили ещё один миф – об участии в его уничтожении авиации.

Михаил Логунцов

«Сестрорецкие Берега» №21(326) ноябрь 2014 г.

Уточнение: Газетный вариант дополнен и исправлен 18.02.2015 г. в публикации на сайте. Также добавлены дополнительные фотоматериалы

Белоостровская крепость

времен советско-финских войн

часть III (окончание)

Разминирование «Миллионера»

В послевоенные годы началась интенсивная застройка Белоострова и возникла необходимость в тщательном разминировании бывшего переднего края финской обороны 1941-1944 годов.

Рассказывают жители поселка Белоостров.

Мария Ивановна Павлова:

«В мае 1956 года, после того как сошел снег и оттаяла земля, минеры производили очередное сплошное разминирование нашего поселка. После сбора своего “урожая” они решили взорвать его в воронке, образовавшейся в развалинах (казематной части — М.Л.) белоостровского ДОТа. В то время домов вокруг него еще не было. Минеры подготовили все для подрыва и в целях безопасности предложили мне уйти в свой дом, находящийся метрах в 250 от ДОТа. Я тогда перекапывала огород и решила, что нахожусь на достаточно безопасном расстоянии, уходить не стала. И напрасно. При взрыве большой камень упал у моих ног».

Владимир Валерьянович Туч:

«В 1958 году я построил дом на Тупиковой улице. Совместно с соседями мы нашли бульдозер и срезали земельную обваловку ДОТа. Посадили березы и сосны, устроили детскую площадку. Позже установили водоразборную колонку. В 1962 году ребятишки, копаясь в разрушенном ДОТе, обнаружили взрывчатку (ящик с минометными минами. — М. Л.). Сообщили в воинскую часть. А к этому времени вокруг ДОТа на расстоянии 30-40 метров уже были построены дома. По нашей просьбе приехали саперы. Они приняли решение произвести подрыв прямо в ДОТе.

Вечером того дня я пришел с работы и увидел, что в моем доме выбиты все стекла и вылетели рамы. У соседей, Коротковых (при подрыве они находились внутри своего дома), тоже выбиты стекла, бетонными осколками повреждена крыша дома. Соседи рассказали, что Коротков потом судился с воинской частью по поводу разрушения крыши и воинская часть компенсировала им убытки, но сумма была символической».

Сергей Макаренко:

«После подрыва внутри ДОТа выяснилось, что взрыв был произведен на крышке люка, закрывающего вход на нижний этаж. Силой взрыва крышку выбило вниз. Спустившись вниз, минеры обнаружили в нем боевой арсенал ДОТа, оставшийся в нем еще с войны. Открыв крышку люка на полу нижнего этажа, они обнаружили, что он заполнен грунтовой водой. При подрыве на люке детонации боеприпасов, находящихся на нижнем этаже, не произошло. Минеры вызвали грузовую машину и долго вытаскивали из ДОТа его арсенал, затем погрузили все это в машину и увезли с собой».

Помним о павших

Весной 2005 года жителями поселка Белоостров было принято решение по расчистке пола первого (казематного) этажа АПК, куда в течение многих лет жители близлежащих домов выбрасывали бытовой мусор. Муниципальный совет поселка Белоостров дал разрешение на проведение работ.

Также было решено установить на разрушенной стене памятную доску о боях 1941—1944 годов. Она была открыта при большом стечении местных жителей 7 мая 2005 года, в 60-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На открытии присутствовали члены Муниципального совета поселка Белоостров, ветераны войны, представители общественности, военкомата и администрации Курортного района. На доске, по предложению краеведов М. и А. Логунцовых, сделана надпись: «Помним о павших воинах, выполнивших свой солдатский долг. 1941—1944».

К сожалению, несмотря на пожелания Логунцовых, надпись выполнена только на русском языке, хотя, как мы уже знаем, АПК с 1941 до 1944 года удерживали финны и потери с их стороны тоже были немалые. Эти страницы из истории России и Финляндии не вычеркнуть. Финские солдаты выполняли приказ с оружием в руках, и за это их можно уважать. Ныне в России в местах, где проходили бои между советскими и финскими войсками в 1939—1940 и 1941—1944 годах, установлено много памятников с надписями и на русском, и на финском языках.

Белоостровский «Миллионер», ставший фактически памятником Второй мировой войны, получил широкую известность в России и Финляндии. После войны к нему регулярно приезжают автобусы с русскими и финскими ветеранами войны, туристами, школьниками из Сестрорецка и Санкт-Петербурга. После установки памятного знака возник вопрос о дальнейшей судьбе АПК и сохранении его как исторического памятника.

Под охраной государства

В самом начале 2007 года глава Курортного района Виктор Борисов направил на имя председателя КГИОП Веры Дементьевой пакет документов, подготовленный краеведами М. и А. Логунцовыми, о признании белоостровского АПК памятником истории и культуры регионального значения. И практически одновременно было получено письмо от администрации Курортного района от 15.02.2007 года, в котором сообщалось: «…Территория, на которой расположена долговременная огневая точка, планируется для формирования самостоятельного участка для индивидуального жилищного строительства ориентировочной площадью 2400 квадратных метров. Вопрос согласован с комитетом по градостроительству и архитектуре».

Иными словами, АПК с детской площадкой и водоразборной колонкой, оказывается, готовился к продаже частному лицу, а Логунцовы со своим обращением в КГИОП опоздали.

18 марта 2007 года на место развалин приехали какие-то люди и стали производить обмер участка. В связи с тем, что ответа от КГИОП еще не было, краеведами Логунцовыми было собрано более ста подписей белоостровцев с требованием приостановить продажу этого участка. Муниципальный совет 27 марта 2007 года поддержал обращение и направил его главе Курортного района Виктору Борисову.

Но судьба «Миллионера» оставалась неопределенной вплоть до июля 2014 года, поскольку в 2007 году обращение о приостановке продажи участка было почему-то отослано в КГИОП, то есть совсем не в тот комитет. Тем не менее, в 2014 году в рамках адресной программы по подготовке празднования 70-летия Победы были выделены средства на проведение экспертизы КГИОП, и 24 июля 2014 года ДОТ был признан объектом культурного наследия регионального значения и включен в единый государственный реестр.

Белоостровский АПК – один из немногих пока объектов Карельского укрепрайона, взятых государством под охрану. Как это ни парадоксально, но ДОТ не оборонял Ленинград, а осуществлял его блокаду. А действительно выдающийся артиллерист гвардии капитан Ведмеденко был награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза за разрушение советского ДОТа, который окончательно был уничтожен отступающими финнами, а после войны ещё дважды подрывался нашими сапёрами.

Такова далеко не простая биография Белоостровского «Миллионера».

Память о боях в Белоострове

В память о боях в районе поселка Белоостров во время Великой Отечественной войны Языков переулок в Ленинграде 15 декабря 1952 года был переименован в Белоостровскую улицу.

Для увековечения памяти Ивана Петровича Лобачика Хвойная улица в поселке Белоостров 14 апреля 1975 г. была переименована в улицу Лобачика. Лобачик И.П., 1909 г. р., старший политрук 291-й стрелковой дивизии погиб 22 сентября 1941 г. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в братской могиле в пос. Песочный.

В настоящее время исследование истории белоостровского АПК продолжается. В декабре 2007 года собранные автором новые сведения, связанные с уничтожением «Миллионера», были переданы сотрудникам Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи для расширения экспозиции с описанием разрушения ДОТа батареей гвардии капитана И.И. Ведмеденко. Начало же создания этой экспозиции, как и многих других, было положено приказом командующего Ленинградским фронтом Л.А.Говорова от 8 августа 1943 г. № 18, в котором говорилось:

«1. Организовать в войсковых соединениях учет коллективного и личного оружия Героев Советского Союза, лучших бойцов и отдельных расчетов, проявивших доблесть и мужество в боях за Родину.

2. Оружие с которым отдельные бойцы и командиры или группы бойцов показали образцы мужества и героизма, заменять по возможности и сдавать в Артиллерийское Снабжение Фронта для дальнейшей передаче в Артиллерийско-исторический музей. На сдаваемое оружие высылать описание боевых эпизодов, характеризующих его боевое применение.

3. В случае оставления в соединениях (частях) реликвий стараться сохранить их в дальнейшей эксплуатации. На указанное оружие вести историю его боевого применения, учитывая, что после боевого использования его, оно подлежит сдаче в Артиллерийско-исторический музей, как памятник героической обороны города Ленина.»

(Хорьков А.Г. «Говоров», «Коммунист Вооруженных Сил», 1990, №4, стр.77).

В конце 2013 года на правом берегу Сестры, у известного всем белоостровцам Казак-камня, автором был найден многожильный телефонный кабель глубокого (2 метра) залегания, проложенный финнами к «Миллионеру». Также в 2013 и 2014 годах на правом и левом берегу Сестры была обнаружена и частично расчищена сильно заросшая финская фронтовая дорога, ведущая к АПК.

В советском военном архиве найдены аэрофотоснимки переднего края финской обороны в районе Белоострова, сделанные не позднее 20 мая 1944 года – перед началом наступательной операции на Карельском перешейке 9 июня 1944 года.

|

|

В 2013 году финский военный архив выложил в интернет около 300 тысяч фотографий 1939—1945 годов. Среди них имеются снимки с видами Старого Белоострова, поселка и станции Белоостров, деревни Александровки с церквями, фабричными постройками, домами. Есть и фотографии, запечатлевшие местных жителей непосредственно перед депортацией их в Финляндию.

|

|

В настоящее время территория у «Миллионера» является одним из знаковых мест поселка, а сам АПК, недавно еще заброшенный, стал исторической достопримечательностью Белоострова. Жители поддерживают в порядке территорию вокруг памятного места, рядом находится благоустроенная детская площадка, а вблизи — водоразборная колонка с чистой минеральной водой. Вокруг ДОТа установлена железная ограда. И только сами развалины «Белоостровской крепости» по-прежнему напоминают о тяжелых днях войны, когда здесь шли кровопролитные бои и рвались бомбы, мины и снаряды.

|

Михаил Логунцов

«Сестрорецкие Берега» №22(327) ноябрь 2014 г.

Уточнение: Газетный вариант дополнен и исправлен 18.02.2015 г. в публикации на сайте. Также добавлены дополнительные фотоматериалы