Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества

Принята резолюцией 2391 (XXIII) Генеральной Ассамблеи ООН от 26 ноября 1968 года

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/warcrimes_limit.shtml

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – это преступления, совершенные во время войны, включая убийства, пытки и другие жестокости против гражданского населения.

Военные преступления — это серьёзные нарушения законов и обычаев войны, установленных международным правом. К ним относятся действия, направленные против мирного населения, пытки, убийства военнопленных, разрушение гражданских объектов и другие злодеяния, совершённые во время вооружённых конфликтов. Эти преступления считаются одними из самых тяжких, так как они подрывают основы человечности и ставят под угрозу мир и безопасность всего мира. Ответственность за военные преступления не имеет срока давности, а их расследование и наказание виновных являются важной частью международного правосудия.

Военные преступления — это не просто слова из учебников. Это реальные события, которые унесли жизни тысяч людей. И наш долг — сохранить память о них, чтобы будущие поколения знали правду о войне и ее ужасах.

Игорь Кузьменко

Во время войны сестроречане боролись не только с вероломным врагом, но и с мародёрством и убийствами внутри Сестрорецка.

Чтобы рассказы о войне блокадников и бойцов Красной Армии не были забыты, мы продолжаем цикл воспоминаний, посвящённых Сестрорецку во время Великой Отечественной войны.

Т.П. Галкина

Как только началась война, всё население в свободное от работы время (в основном домохозяйки и учащиеся старших классов) было привлечено для строительства оборонительных сооружений: рыли противотанковые рвы у Ржавой канавы и водосливного канала, начиная от железнодорожного моста до Финского залива. Позднее были направлены на строительство оборонительных сооружений на ст. Калище Ораниенбаумского района.

В Деле №2 архива Исполкома имеются документы о привлечении к административной ответственности лиц, уклоняющихся от трудовой обязанности. Например, ответ на заявление гр. Чубаровой О.М., проживающей: 2-я Тарховская ул., 43, за №694 от 18.08.1941 года:

“На Ваше заявление от 11.08.41 по вопросу снятия штрафа в сумме 50 руб., наложенного административной комиссией за невыход работы по трудовой повинности, Исполком Сестрорецкого Горсовета депутатов трудящихся сообщает, что решение административной комиссии окончательно и обжалованию не подлежит. В связи с чем просьбу Вашу удовлетворить не можем.

Председатель Горисполкома,

Секретарь”

Во дворах, и около учреждений, где это было возможно, на случай обстрела рыли траншеи.

Уже в первые дни войны финские войска подошли к Ржавой канаве и заняли Белоостров.

Сестрорецк стал передним краем обороны. Оборону занял только что сформированный 120-й истребительный батальон, состоявший, в основном, из рабочих завода им. Воскова, работников пожарной команды и жителей Терийок.

Начался обстрел Сестрорецка со стороны противника, особенно по заводу им. Воскова и Хлебозаводу. Стали возникать пожары. Много домов в районе ул. Володарского сгорели или были разрушены. Были человеческие жертвы.

В частично сохранившихся документах архива Сестрорецкого Исполкома имеется акт и свидетельские показания на 11 погибших и раненых жителей Сестрорецка.

1. Бугоенко Мария Андреева, 1905 г. р.- убита

2. Волкова Валентина Александровна, 1914 г. р.- убита

3. Волкова Зинаида Самуиловна, 1911 г. р.- убита

4. Васильева Антонина – убита

5. Морозова Елизавета Ивановна, 1900 г. р.- ранена

6. Панкин Михаил, 1914 г. р.- убит

7. Свинцов Иван Игнатьевич, 1913 г. р.- убит

8. Фомичев Георгий – ранен

9. Цибина Анна Николаевна, 1914 г. р.- ранена

10. Яковлева Прасковья Сергеевна, 1887 г. р.- ранена

11. Неизвестная женщина – убита

В основном обстрелы Сестрорецка были в июле, августе и сентябре 1941 г. Прилетали самолёты, обстреливая город.

Из воспоминаний Новикова Бориса Ивановича, 1893 г.р. (ему было 12 лет). Его отец, Новиков Иван Иванович, 1893 г.р., ст. мастер цеха №5 завода им. Воскова, примерно в июле 1941 г. шёл домой и около своего дома, №11 на Песочной ул., его застал артобстрел. Он был ранен в сонную артерию и отправлен в госпиталь Ленинграда. После выздоровления в декабре этого же года устроился на работу в Ленинграде. Семья в то время жила на 2-й Тарховской ул. Однажды, когда он возвращался домой с работы, чтобы передать семье продовольственные карточки, в поезде в результате сильного истощения умер. Осталось трое детей. Карточки у него похитили. Похоронен в Тарховке на Белой горе. На месте его захоронения сейчас построена кухня пионерского лагеря “Айболит”.

Или ещё один случай:

10 сентября 1941 г. при артобстреле на ул. Коммунаров была убита Васильева Татьяна, проживающая по Лиственной ул., 22. Трое детей в возрасте от 3-х до 13-ти лет сданы в детский дом.

В июле 1941 года завод им. Воскова был эвакуирован в Новосибирск, небольшая часть – в Ленинград на завод “Красный инструментальщик”.

Всё население из центра Сестрорецка и Курорта переселены за речку (Б. Ленинградская, М. Ленинградская, Гагаринская и др., включительно ст. Горская. Часть населения в Лисий Нос).

На мостах стоял военный патруль. Вход и въезд в центр Сестрорецка был только через водопадный мост, строго по пропускам или паролю.

В центре Сестрорецка остались:

Завод им. Воскова (охрана).

Хлебозавод (теперь на этом месте построено здание, где находится полицейский участок, книжный и кондитерский магазины). Директором был Поляков.

Баня обслуживала, в основном, воинские части и где-то к концу 1942 года раз в неделю пропускали жителей Сестрорецка. Дрова заготавливали солдаты и девушки из МПВО, разбирая разрушенные дома, и на себе доставляли их в баню.

И воинские части – одной из первых прибыл 3-й стрелковый полк 198-й стрелковой дивизии 1-й ДНО (Дивизии Народного Ополчения), в которой вошёл и 120-й истребительный батальон, защищавший Сестрорецк до подхода воинских частей.

Горком комсомола направил меня в 3-й стрелковый полк, где я была оформлена секретарём-машинисткой в ГО НКГБ с 26 сентября 1941 года. В момент обстрелов мы работали в землянках. Штаб полка располагается в бывшем детском санатории в Курорте.

В школе №8 (435) на Советском переулке – Дубковском шоссе располагалась воинская часть, которая в результате диверсии была в 1942 году взорвана и вновь восстановлена после войны.

Так же в результате диверсии был взорван эшелон с моряками, когда он стоял на станции Тарховка и должен был идти по назначению.

За мостом располагались организации:

Исполком Горсовета (председатель Выжигин Николай Александрович, сменивший Филиппова Павла Петровича, ушедшего на фронт в первые дни) находился – Федотовская дорожка, д. 5, в доме 2 – архив Исполкома. За годы войны Исполком Горсовета провёл огромную работу по письмам, поступившим от командования воинских частей и военнослужащих о розыске родственников и с просьбой о сохранении личного имущества граждан. На каждое письмо или запрос давались соответствующие ответы. К сожалению, о судьбах многих после эвакуации из Ленинграда не было известно.

Часть личного имущества эвакуированных граждан была собрана и сдана на хранение коммунальному отделу. Хранилось в бывших продовольственных складах, которые находились рядом с Красногвардейским мостом и Домом культуры. К сожалению, были случаи мародёрства со стороны населения и военных. Вывезено имущество у некоторых граждан, проживавших в Курорте и временно выселенных в Лисий Нос или за речку. Страшный случай произошёл, кажется, в 1944 году на Гагаринской улице, д.31 или 33, где с семьей проживал начальник охраны завода им. Воскова Кабысов Михаил. Мать с дочерью лет 10-12 лет пошли на озеро Разлив полоскать бельё. Когда вернулись, дверь в доме была открыта, а там “хозяйничали” два солдата. Когда хозяйка стала их ругать, один из них очередью автомата убил мать и тяжело ранил девочку, которая через сутки умерла. В это время основные части ушли вперёд, а следом за ними шли запасные, среди которых были штрафники.

На Федотовской дорожке, д. 7, находились милиция – начальник Казакевич, горком партии – 1-й секретарь Баранов, 2-й секретарь Михайлов, горком комсомола – секретарь Сосновский Яков, позднее Симончук Валентина на общественных началах. С сентября 1944 г. 1-й секретарь – Мартынов Анатолий, 2-й секретарь – Галкина Тамара.

Горотдел НКГБ – начальник Ерпылев Илья Иванович , размещался сначала на Тарховском проспекте, а с сентября 1942 г. на Федотовской дорожке, 2.

Связь – начальник Круглов Сергей Иванович.

Радиоузел – зав. Симончук Валентина Владимировна – располагается в подвале дома б. Лепрозория. Воспоминаю, что все радиоприёмники у населения были изъяты. Оставлены только репродукторы.

Суд – судья Захаров – и прокуратура – военный прокурор Хохлов – находился в здании бывшей церкви на Тарховском проспекте.

Облторг – директора Гайбадуров, Блюмин.

Детский дом – заведующая Денисова Мария Александровна – находился в деревянном здании Разливской школы, эвакуирован в начале 1942 года.

Штаб МПВО – начальник Короленко – техник-интендант I ранга, Чабров, Ильиченко, Михаленко и с февраля 1944 – Ролик, инвалид войны I группы, без обеих рук. Помещался в б. лепрозории, напротив ж.д. станции Разлив.

Штаб 120-ого истребительного батальона располагался в школе №1 Разлива, позднее там же находилась воинская часть.

Поликлиники не было. Обслуживала население один врач-терапевт Губанова (Бобкова) Нина Александровна. В особых случаях больных направляли в Ленинград.

В Горской располагался аэродром, который охранял небо над Ленинградом. А на озере Разлив (это примерно напротив теперешнего дома по Приморского шоссе, 350) – ложный аэродром.

Город был затемнён. Маскировка полная. Кто нарушал – штрафовали.

Например, в архиве исполкома Д-2, исх. Н 693-18.XII-41 г. имеется письмо гр. Кирьяновой А.В., Горская ул., д.18:

“Исполком Сестрорецкого Горсовета депутатов трудящихся сообщает, что, поскольку Вас административная комиссия привлекла к ответственности за нарушение светомаскировки по закону военного времени, то данное решение окончательное, обжалованию не подлежит, а поэтому просьбу о снятии штрафа с Вас удовлетворить не можем. Председатель Горсовета”

Где-то в конце августа или начале сентября 1941 г. с чердака одного из домов посёлка Горская, где проживало много финнов, передавались световые сигналы на финскую сторону, что явилось причиной административного выселения всех финнов в глубь страны.

https://pikabu.ru/story/finskie_kontslagerya_v_sssr_v_19411944ggzabyitayaistoriya_6221459

Финские концлагеря в СССР в 1941-1944гг.

Маршал “демократичной” Финляндии Карл Густав Маннергейм и Гитлер.

“Прогулки с Гитлером”.

Численность заключённых в финских концентрационных лагерях:

13 400 — 31 декабря, 1941

21 984 — 1 июля, 1942

15 241 — 1 января, 1943

14 917 — 1 января, 1944

Всего на территории восточной Карелии действовало 13 финских концентрационных лагерей, через которые прошло 30 тысяч человек из числа военнопленных и гражданского населения. Около трети из них погибло. Основной причиной смерти было скудное питание. В лагерях применялись телесные наказания и нанесение идентификационных татуировок.

Немного истории:

1 октября 1941 года после ожесточенных боев на петрозаводском направлении части 7-й советской армии оставили Петрозаводск. Согласно донесению политотдела армии одними из основных причин отступления явились отсутствие резервов, превосходство противника в артиллерии, минометах, автоматическом оружии. 1 октября в 4 часа 30 минут утра части финской Карельской армии вошли в Петрозаводск. В тот же день государственный флаг Финляндии был водружен над правительственным зданием.

На момент оккупации в Петрозаводске проживало около 5 тысяч человек населения. Еще свыше 14 тысяч жителей близлежащих районов было помещено в дальнейшем в концентрационные лагеря для мирного населения, расположенные в черте города.

В оккупированном Петрозаводске, получившем название Aanislinna (“Онежская крепость”), утвердилась финская система правления, действовавшая около трех лет. Карельский фронт в годы войны был самым большим по протяженности, он действовал с осени 1941 до конца 1944 года, а его воины первыми открывали знаменитый Парад Победы на Красной площади в Москве.

21 июня 1944 года советские войска начали Свирско-петрозаводскую наступательную операцию с целью освобождения Южной Карелии, в том числе, столицы республики. С юга на город с боями продвигалась 7-я армия, с севера – 32-я армия. Успешное наступление наших войск заставило финское командование начать поспешный отход из Петрозаводска.

Утром 28 июня 1944 года группа десантников Онежской военной флотилии высадилась в районе Уйской губы, а затем в 11 часов 30 минут вошла в Петрозаводск. Лейтенант Н.Д.Капустин, командир катера, вошедшего в Петрозаводскую губу первым, так вспоминал об этом событии: “Мы видели горящие дома, пристань и другие сооружения. Улицы города хорошо просматривались, они были безлюдны. И вдруг мы увидели множество людей, которые бежали в сторону порта, к горящему пирсу. После некоторых колебаний мы решили, что это жители города бегут нам навстречу”. 29 июня в Петрозаводск вошли передовые части 368-й и 313-й стрелковых дивизий

Наступление на Петрозаводск – 1941 год.

Наступление на Петрозаводск – 1941 год.

Большая часть немногочисленной финской бронетехники была захвачена у Красной армии (в основном Т-26). Так на советских танках и захватывали советские города.

На первое время финны просто разместились в палатках на территории парка культуры и отдыха, в центре Петрозаводска.

Финны празднуют оккупацию Петрозаводска.

На каждой пляшущей девушке буква, из которых складывается название, данное городу финнами – Aanislinna (“Онежская крепость”).

«Демократический террор»

Вот что пишут об оккупации Карелии во время войны финны Юссила, Хентиля и Невакиви в книге “Политическая история Финляндии 1805-1995 гг.” (русское издание 1998 г.):

“Финны считали себя освободителями Восточной Карелии: казалось, наконец-то идея родства народов обретает реальное воплощение. Четвертая часть проживающих в Восточной Карелии (85 тысяч человек) не покинула родных мест (имеется ввиду – не ушла с Красной Армией). Большинство из них, однако, относилось к финнам в основном так же, как всегда относятся к оккупантам. Финны развернули среди соплеменников активную миссионерскую деятельность, опираясь главным образом на церковь и школу. Часть русского населения Восточной Карелии (около 20 тысяч человек) была отправлена в концентрационные лагеря, в которых питание было особенно плохим”.

Сейчас в Карелии существует общественное движение бывших малолетних узников фашистских концлагерей.

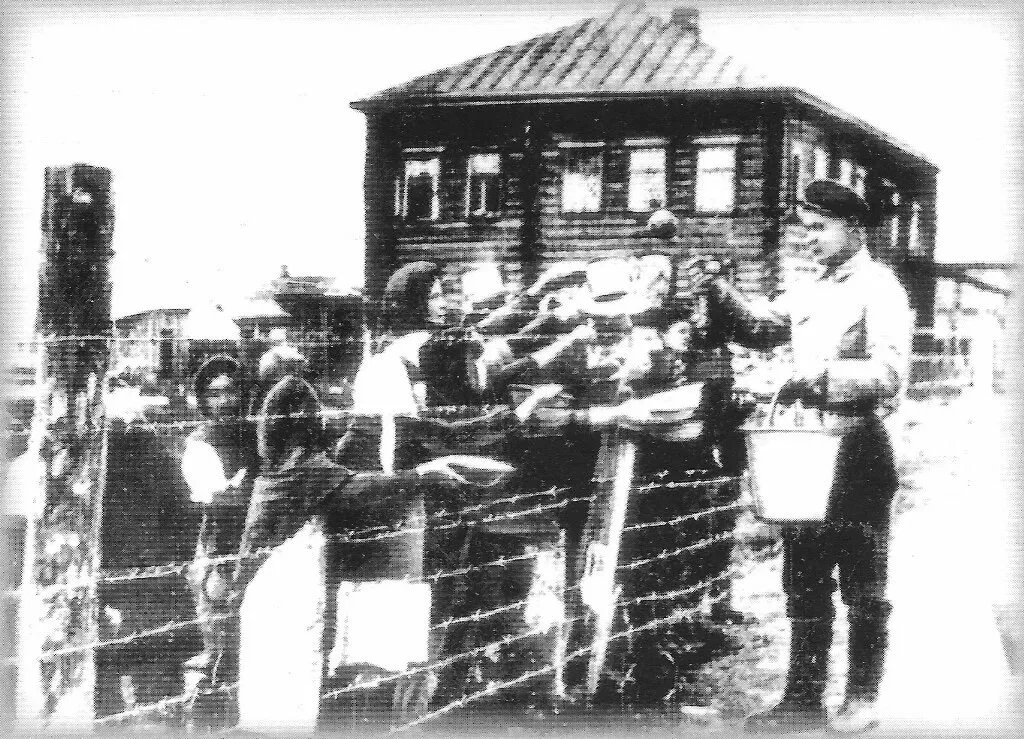

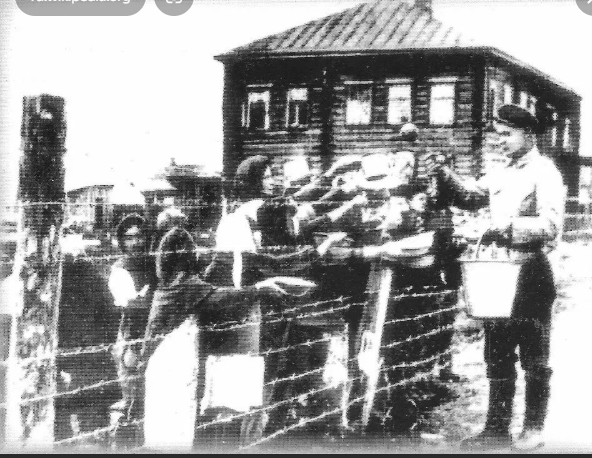

Оно началось в Карелии с мая 1966 года, когда в газете был опубликован снимок военного корреспондента Галины Санько, сделанный ею в освобожденном Петрозаводске в июне 1944 года, где у колючей проволоки стоит группа детей, а на столе прикреплён щит с надписью: “Вход и выход, и разговор через проволоку запрещен под угрозой расстрела”. Снимок стал широко известен, послужил символом узников концлагерей, был представлен на Нюрнбергском суде над военными преступниками как доказательство.

Вверху хорошо читается надпись по фински.

В советские времена, по всей видимости — чтобы не портить отношения с Финляндией, этот кадр часто показывался в усечённом виде,из-за чего у зрителя складывалось впечатление, что действие происходит на территории, оккупированной немцами.

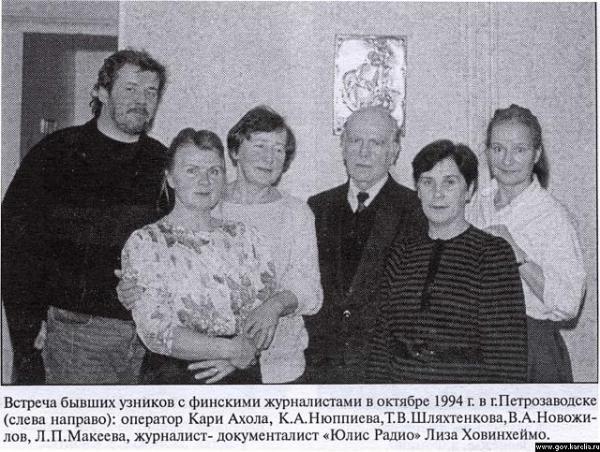

В Карелии первая встреча бывших узников финских концлагерей состоялась в сентябре 1989г. по просьбе Хельге Сеппяля – финского военного историка, бывшего солдата оккупационных войск в 1942 году в Петрозаводске, издавшего в Финляндии в 1989 году книгу “Финляндия – оккупант 1941-1944”.

По словам директора НИИ Йохана Бекмана, работа Хельге Сеппяля необычна тем, что в ней прямо и чётко, на основе неопровержимых документов рассказывалось о деятельности финских оккупантов в Карелии в 1941-1944 г.г.: приведено тщательное описание расовой дискриминации, сведения о концентрационных лагерях для лиц славянской национальности. Эти лагеря на практике были лагерями смерти. Описаны жестокий режим содержания и наказаний, голод, высокая смертность. Работа Сеппяля однозначно доказала, что финская оккупация носила откровенно фашистский характер.

В концентрационных лагерях содержались как семьи, так и одинокие люди, выселенные из Заонежского и Кондопожского районов, Вознесенья и Подпорожья Ленинградской области, не говоря уж о городских жителях, не успевших эвакуироваться.

В оккупированной Карелии действовало 17 концлагерей и «спецтюрем».

Центральная тюрьма п. Киндасово

Территориальная тюрьма Кестеньги

Концлагерь Киннасваара

Концлагерь Колвасярви (Куолоярви)

Лагеря для перемещённых лиц (1 ЦВА Восточная Карелия)

Концлагерь Абакумов—Бузянская

Концлагерь Хабаров—Клеева

Концлагерь Климанов—Лисинский

Концлагерь Ляпсин-Орехов

Концлагерь Орлов—Сименков

Концлагерь Семереков—Свиридов

Концлагерь Тахуилов—Звездин

Концлагерь Хепосуо

Концлагерь Паалу

Концлагерь Видлицы

Концлагерь Совхоза

Концлагерь Ильинское

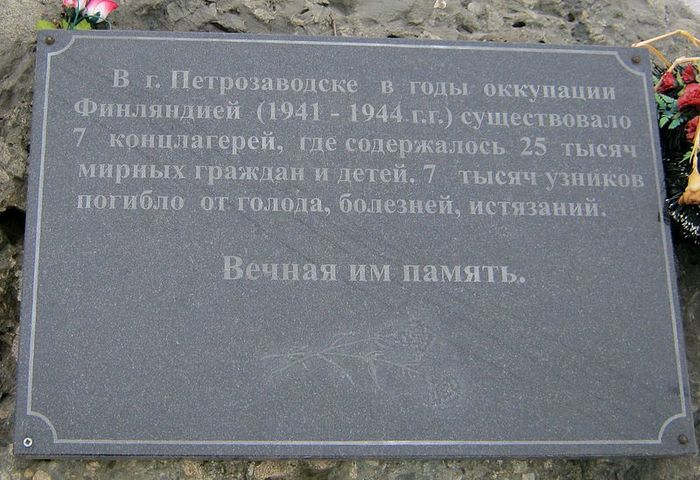

Также существовали 7 концентрационных лагерей в самом Петрозаводске:

Концлагерь № 1, располагался на Кукковке (ныне — Старая Кукковка)

Концлагерь № 2, располагался в бывших домах Северной точки

Концлагерь № 3, располагался в бывших домах Лыжной фабрики

Концлагерь № 4, располагался в бывших домах Онегзавода

Концлагерь № 5, располагался в Железнодорожном посёлке (в годы войны — Красная Горка)

Концлагерь № 6, располагался на Перевалочной бирже

Концлагерь № 7, располагался на Перевалочной бирже

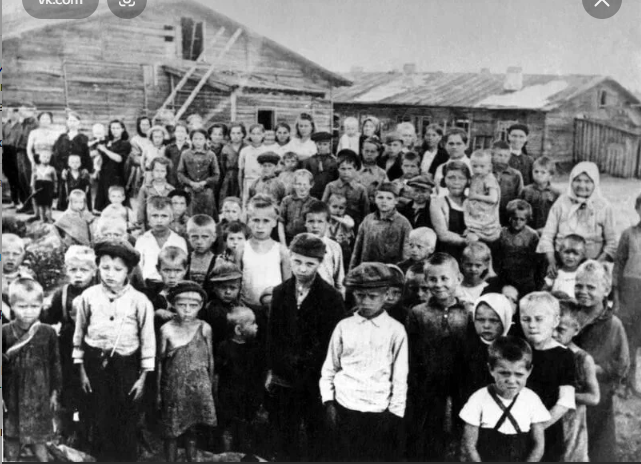

Детский концлагерь в Петрозаводске.

Воспоминания узников:

Аркадий Ярицын, Петрозаводск: “Много лет после освобождения, да и теперь ещё иногда, как только закрою глаза, вижу перед собой ряды колючей проволоки с часовыми на вышках. Передо мной проходят исхудалые лица женщин и измождённых мужчин, детей с потухшими глазами, одетых в тряпьё. Вижу страшную вывеску с предупреждением о расстреле. Из дома, что и сегодня стоит на улице Олонецкой в Петрозаводске, время от времени доносились страшные крики. Там истязали и пытали людей. Туда доставляли виновных в нарушении лагерного режима или тех, кого охранники считали таковыми по своему усмотрению. Новоявленные палачи, не считаясь с девической стыдливостью, не слыша детского плача, срывали со своих жертв одежду и избивали резиновыми плётками. Такому избиению мог подвергнуться каждый, ибо никто не мог предвидеть, к чему придерётся надзиратель”.

Виктор Николаевич Волков привлекает цепкой своей памятью и поныне живущей обидой, болью не утихающей, не прощением тех, кто отнял у него три года детства: “Вот этот страшный дом. Улица Олонецкая, 2. Штаб лагеря – некоторые звали комендатурой. Тут наша колонна остановилась. Вышли начальники. Сделали перекличку. Волковы! Мой отец – на костылях, сестре Вале – 5 лет, мне – 8. Раечка у мамы на руках, ей один годик. Объявляют – нельзя выходить из лагеря, взрослые будут работать каждый день, продукты будут выдаваться раз в неделю. Каждая семья имеет право занять только одну комнату.

Пошли мы по улице Олонецкой, стали спрашивать, где есть жильё. Вышли на улицу Чапаева, увидели большой деревянный дом на пустыре. В том доме нашлась комнатка: три на три метра на пять человек.

Был декабрь 1941 года. Крики, гам, стоны, солдаты финские с винтовками. Вещи все отобрали, разрешили взять только то, что смогли унести в руках – одежду и одеяло. Назавтра погнали мать на разгрузку дров, на разборку кирпичных разбитых зданий. Однажды послали на переборку картошки…

Из продуктов главный продукт, конечно, была мука. Но это была не мука! Это была молотая белая бумага с добавкой муки. Хлеба, коржа из неё нельзя испечь, хоть ты удавись, не получалось. Мы варили эту муку, глотали серый клейстер, который щёлкал на зубах, прилипал к нёбу. Как мы ждали весну! Скорее бы увидеть, сорвать травинку, съесть. Когда трава пошла, её тут же всю съедали, огороды были голые, чёрная земля. Первой съедали крапиву, затем клевер.

От голода, от грязной травы началась дизентерия. В лагере появился врач Богоявленский. Его палка ходила по спинам тех, у кого плохо убран двор, грязно в уборной. Маму стали гонять на рытьё траншей. Рядом с кладбищем рыли, а затем возили туда мёртвых. Утром по лагерю едет телега-ящик, собирает умерших за ночь.

Летом парней, которым исполнилось 15-16 лет, отправили на лесозаготовки. Вернулись к зиме – кожа да кости. Многие после померли от чахотки…

Ленина Макеева, Петрозаводск: “Когда началась война, отец уверял нас, что долго она не продлится, и отправил семью в его родную деревню Шангостров, где жила его мать, моя бабушка. Но война туда пришла быстрее, чем в Петрозаводск. Мы пытались уйти от наступавшего противника и отправились в сторону Свири. Мне было пять с половиной лет, а братику Юре – три с половиной. Я вела его за руку. Мы ушли в лес. С нами шли и другие деревенские семьи. Кончилась еда. Некоторые из женщин пошли на брошенные колхозные поля накопать картошки. Но тут появились финские разведчики. Так мы оказались в плену.

Мама была беременной уже на последнем месяце и в деревне родила двойню девочек. А через некоторое время нас разместили в домах барачного типа, которые были уже обнесены колючей проволокой. Семья наша выросла. Нас было уже пятеро, и с нами из деревни приехали бабушка и дедушка. Поселили нас в комнате на 15 квадратных метрах, и было в ней пять семей. В общей сложности 21 человек. В условиях голода, холода, без медикаментов люди вымирали целыми семьями. Не обошло это горе и нас. Один за другим умерли бабушка и дедушка. Организм мамы тоже ослаб, и она заболела куриной слепотой и малокровием. Мои маленькие сестрички Галя и Нина, не получая даже материнского молока, тоже умерли. Мы с мамой остались вдвоём. И не знаю, что было бы с нами, если бы не девочка-подросток 14-летняя Римма Гуляева, ныне Иванова, родом из той же деревни Шангостров. Вместе с взрослыми она тоже выходила на работы. Благодаря своей сноровистости умела найти то у финнов, то среди местного населения что-нибудь съестного. И непременно делилась с нами.

Антонина Натарьева, Петрозаводск: “…В лагере каждую неделю – баня. Но необычная это была баня, и люди её боялись, словно огня. Её окрестили “прожаркой”. От такой “прожарки” с густым настоем хлорки многие теряли сознание, в том числе и мы с Валей. Но раньше отведённого на помывку времени никто не имел права выйти из бани. Наши же лохмотья “прожаривались” в другом помещении, потом выкидывались на улицу. В толпе не так-то просто было найти свою одежду”.

Дети в финском “лагере смерти”.

Раиса Филиппова, пос. Элисенваара: “Когда мне исполнилось 11 лет, я с семьёй оказалась в 6-ом петрозаводском лагере на Перевалке. Чтобы не умереть с голода, приходилось проникать в город. У кухонь или солдатских казарм нам, детям, иногда что-либо перепадало. А в город проникали разными путями. Иногда пролезали через проволоку, а когда у ворот стоял добрый охранник – пропускал.

Невдалеке от леса находился финский госпиталь. Подойдём к окну и начнём просить хлебушка. Иногда солдаты бросали, а бывали случаи, когда над нами смеялись и вместо куска галеты бросали бог знает что.

Однажды мы возвращались из города в лагерь. Выпустил нас через ворота охранник, который особых препятствий не чинил. А вот когда мы вернулись обратно, на вахте стоял уже другой охранник, и он сдал нас в комендатуру. Нас отвели в сарай, где стояли длинные скамейки, положили на них и резиновыми плётками нанесли кому по 15, кому по 25 ударов. После такой порки матери нас на руках относили в бараки. Не выдержав голода и жестокостей лагерной жизни, некоторые из моих братьев и сестёр умерли. Другие – спустя годы…

Когда Александра Вострякова из Петрозаводска попросили рассказать о тех временах, он сказал: “Я глубоко взволнован, и нет особой охоты вспоминать лагерное прошлое. Но кое-что по просьбе расскажу.

Родом я из деревни Кут-Лахта Лодейнопольского района Ленинградской области. Из дома нас привезли в лагерь Ильинский 17 сентября 1941 года. Из вещей у нас было то, что на себе, а хлеба, как говорится, что в животе. Всё, что осталось в доме, взяли финны. А дома разобрали и увезли на сооружение землянок и укреплений. Скот отобрали для своего пользования.

Территория нашего лагеря была огорожена колючей проволокой. Охранялась патрулями, а на вышках по периметру стояли дозорные. Жило нас в комнате 16 человек. Клопы и тараканы не давали покоя. Когда в доме был покойник, появлялись крысы. Умирали многие, особенно в конце 1941 и в начале 1942 годов. Комната отапливалась дровами, а вечерами освещалась лучиной. Хлеба давали по 100 граммов в день и по 300 граммов картофеля. Сколько-то крупы. Одежда и обувь изнашивалась до такой степени, что люди ходили босыми и полураздетыми.

Годы детства для нас были не просто трудными, а мучительно-унизительными. Детей к работам привлекали с 12 лет и как могли, унижали. Красный Крест, может быть, кому-то и помогал, но наша семья, как и всё население барака, этой помощи не видела. И лишь когда немцы под Сталинградом потерпели сокрушительное поражение, отношение финнов к лагерникам несколько изменилось. После выхода из лагеря я весил 40 кг, когда потом призывали в армию – 58, а при увольнении – 78 кг…”

Жестокость за гранью безумия.

Владимир Михайлов, Харьков: “Летом 1944 года наступавшие войска Маннергейма подвергли интенсивным бомбёжкам и артобстрелам железнодорожный мост через реку Свирь, в трёх километрах от которой стоял наш дом. Мы устремились в лес в юго-западном направлении от Подпорожья. Вырыли землянки. Ночью было хорошо видно зарево пылающего Подпорожья. Немцы нас заметили с самолётов по нашим кострам. Финские наступающие части вывели на дорогу, и повели в сторону станции. Так начался наш плен, который продолжался до лета 1944 года. Поначалу нас разместили в деревне Усланка на берегу всё той же Свири, где уже было немало таких беженцев, как и мы. А там уже распределяли по лагерям. Так, гостившие у нас тетя Вера из Ленинграда и её дочери Тамара шести лет и трёхлетняя Лариса попали в Ведлозеро. А мой друг Боря Ромашов при живых родителях оказался усыновлённым бездетной финкой. Мне всё же повезло: оказался с родителями в петрозаводском лагере №3. У меня имеется документ из военного архива Финляндии, в котором в графе “ближайшие родственники” стоит знак вопроса. Возможно, и я рассматривался лагерной администрацией в качестве кандидата на усыновление.

После освобождения на месте своего дома мы нашли пепелище. Я был свидетелем следов многочисленных зверств финских оккупантов. Спустя много лет после всех этих событий я решил провести некоторое историческое исследование, – чем обернулась оккупация для мирных жителей нашей республики, по злому року судьбы оказавшихся в концлагерях, тюрьмах и других местах принудительного содержания.

И вот что получилось. В шести петрозаводских лагерях 1941-1942 годов содержалось более 35 тысяч граждан, проживающих на территории Карелии и Ленинградской области( это только в Петрозаводске). Кроме того, подобные лагеря были и в районах Карелии – в Медвежьегорске, в пос. Ильинском Олонецкого района, в Кутижме и в Киндасово Пряжинского района, в Орзеге и в Вилге Прионежского, а также многие местные концентрационные пункты для содержания граждан перед отправкой их в лагеря. Возраст детей был разный. Дети с 15 лет отбирались у родителей и направлялись в трудовые лагеря, которых было немало на оккупированной территории Карелии.

Ущерб, нанесённый малолетним узникам оккупационным режимом, можно обозначить по таким категориям:

-смертность, которая преследовала бывших малолетних узников в результате голода и холода и различных заболеваний без медицинской помощи, что сказалось на их здоровье в последующие годы:

-инвалидность:

-принудительный труд:

-разрушение семей:

-физические увечья:

-этническое неравноправие:

Уровень смертности во всех шести петрозаводских концлагерях в этот период был необычайно высок. Он был даже выше, чем в немецких лагерях, где смертность достигала 10%, а в финских – 13,75%. Иными словами по жестокости своего режима финские «лагеря смерти» превосходили даже немецкие концлагеря.

Они истребляли славянское население в «переселенческих лагерях» голодом, пытками, и рабским трудом – тихо и без лишнего шума.

В первоначальный период лагерной жизни люди вымирали целыми семьями. Только за один первый год число узников в лагере №5 сократилось на одну четверть. Если в 1941 году в этом лагере насчитывалось до 8000 человек, то к середине 1942 года было уже 6000 человек. За три года – наполовину. Ежедневно в каждом лагере умирало до 20-25 узников. Особенно высокая смертность была в Кутижемском лесном лагере.

В каждом лагере работала похоронная команда. Трупы складывали в сараях и отвозились на кладбище “Пески”. В каждую траншею укладывалось до 40 трупов. Грудные дети умирали один за другим. Голод косил детей в первую очередь. Но и питьевая вода отпускалась по норме. Основной рацион заключённых состоял из баланды серой ржаной муки. Вместо хлеба выдавали, как правило, подпорченные галеты. И только работа Красного Креста, когда дело уже шло к освобождению, положение с питанием несколько улучшила.

Из-за отсутствия мыла и моющих средств для помывки в банях и стирки белья проводилась в принудительном порядке “прожарка” как самих людей, так и их одежды. Эта “прожарка” для многих, ослабших физически, становилась похлеще многих наказаний. Процедура с паром и карболкой при высокой температуре длилась 30-40 минут. Многие её не выдерживали и теряли сознание.

У заключённых широко проводился принудительный отбор крови. На этот счёт имелось немало показаний. Случаи насилия и издевательств над узниками были явлением повседневным. Так, управляющий хлебозаводом некий Рачкала за малейшую провинность сажал заключённых в чаны с холодной водой. Финский врач Колехмайнен вместо лечения нередко занимался истязанием людей. Бездетным финкам, мужья которых погибли в войну 1939-40 г.г., разрешалось усыновлять русских пленных детей.

Чаще других следовали наказания за самовольный выход за пределы лагеря. И поскольку эти требования нарушали именно дети и подростки, которых голод гнал в город в поисках пропитания, их тоже наказывали по всей строгости. Сажали в холодную будку, били резиновыми палками, нередко даже стреляли по ним. Многие дети были ранены и даже убиты.

Лагерные охранники как могли, изощрялись в своих издевательствах. Так, лейтенант Салаваара во 2-ом лагере выгонял больных людей на работу с помощью избиений плетью.

Сержант Вейкко заставлял детей хлестать друг друга плёткой.

Развивая идеологию Великой Суоми до Урала, оккупанты планировали выселение славянского населения за административные границы территории, которая по их плану будет принадлежать Финляндии. На каждого узника была заведена личная карточка. В ней, наряду с другими данными, учитывалась и этническая принадлежность.

Узники делились на две основные категории:

1)карелы, финны, вепсы, ингерманландцы, эстонцы

2)русские, украинцы, белорусы…

Личные карточки на лиц первой категории практически не заводились. Как правило, в лагерях они не размещались, а просто находились на оккупированной территории, имея на руках соответствующие паспорта и карточки для повышенной нормы получения продуктов”.

Галина Чапурина, Петрозаводск: “Мои две старшие сестры 14 и 17 лет умерли в лагере от истощения. Я же каким-то чудом выжила. Наверное, мне отдавали последние крохи и ценой своей жизни спасли мою. Впоследствии мама не раз вспоминала, как я постоянно просила есть. В заточении за колючей проволокой я оказалась трёхлетним ребёнком в петрозаводском 2-ом лагере.

К тому времени, когда над нашим городом засияло солнце свободы, мне уже было шесть лет, и я многое начинала понимать, и многое осталось в моей памяти…”

…Возчик гробов А.Коломенский делал записи, увозя умерших: “В месяц их было от 80 до 170. За семь месяцев с мая по октябрь 1942 года из одного 5-ого лагеря было вывезено 1015 покойников, а за год около 2000. А таких лагерей в Петрозаводске было шесть. В Кутижме, где узники работали на лесозаготовках по три месяца, смертность была особенно высока. За 5 месяцев 1941-1942 годов из 600 человек в лагеря Петрозаводска вернулись 149 человек…”

Вот что пишет в книге “Трагическое Заонежье”, также вышедшей в год 60-летия Победы в Карелии, Василий Лукьянов:

“Нам, славянам, только в Петрозаводске режим Маннергейма “обеспечил” 30 тысяч мест в концлагерях и 16 тысяч могил на кладбище только в Песках. 16 тысяч мужчин и женщин! Всего в Карелии погибло от голода, холода, болезней и финского террора несколько десятков тысяч гражданского населения”.

Финские части СС “Викинг” возвращаются из России домой в Финляндию.

Эпилог

Сколько русских, карел, и граждан других национальностей погибло в финских «лагерях смерти» сейчас точно не знает никто. Никаких серьезных исследований этого вопроса не проводилось. Возможно, речь идет о 50-60 тысяч человек. Однако учитывая более высокую смертность в финских лагерях, чем в немецких, эта цифра может быть значительно больше. Но волнует не только это. Возмущает позиция некоторых граждан, готовых оплевать свою же страну и просто расцеловывать «несчастных финнов», начисто забыв, ЧТО эти «несчастные финны» делали в России. Причем не помешали фашистским методам ни «парламент Финляндии», ни «финская демократия» с многочисленными партиями. Руководство Финляндии все знало. Маннергейм лично посещал концлагеря для русских. И одобрял все что происходит.

До какой же степени умственного маразма нужно докатиться, чтобы все это ЗАБЫТЬ, и всерьез поднимать вопрос об установке памятника Маннергейму, а что еще более мерзко – 14 июня 2007 года к 140-летию со дня рождения К. Г. Маннергейма в Санкт-Петербурге был установлен бюст «Кавалергард Маннергейм»(скульптор Айдын Алиев)и открыта экспозиция, посвященная его жизни и деятельности (Шпалерная улица, дом 41, гостиница «Маршал») – оккупанту России, палачу и убийце десятков тысяч человек.

Но мы это должны помнить. Помнить всегда!

КОНЦЛАГЕРЯ НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЫ

https://ru.wikipedia.org/wiki/Финские_концлагеря_на_оккупированной_территории_Карело-

Финской_ССРhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Финские_концлагеря_на_оккупированной_территории_Карел о-Финской_ССР

Секретный приказ № 132 о создании концентрационных лагерей для изоляции этнически не родственных финнам народов («некоренных народов») был подписан 8 июля 1941 года главнокомандующим Густавом Маннергеймом. В пункте 4 приказа указывалось буквально:

«Русское население задерживать и отправлять в концлагеря».

31 августа финские войска вышли на старую советско-финскую границу около Ленинграда, замкнув полукольцо блокады города с севера. Утверждения о том, что финны остановились на этом рубеже сами, не соответствуют действительности. Продвинувшись примерно на два десятка километров за рубеж старой границы, финские части уперлись в хорошо оборудованный Карельский укрепленный район. Большие потери заставили Маннергейма отказаться от попыток дальнейшего продвижения.

7-й армейский корпус нанёс удар на Петрозаводском направлении и прорвал оборону Петрозаводской оперативной группы Красной армии. 2 октября 1941 года финские войска вошли в Петрозаводск, где впоследствии были созданы органы управления оккупированными территориями. 5 декабря 1941 года Карельская армия заняла Медвежьегорск, выйдя к Беломоро- Балтийскому каналу. Отступающие советские части взорвали шлюзы канала, фарватер которого превратился в нейтральную полосу, разделяющую противоборствующие силы. На этом рубеже удалось остановить дальнейшее продвижение финской армии вперед.

Поняв, что дальше прорваться без серьезных потерь не удастся, финны перешли к строительству линии укреплений, которая должна была стать неприступной для Красной армии. Одновременно шло переустройство жизни на оккупированных территориях на финский манер.

Концлагеря, переселенческие лагеря для гражданского населения

Всего в период оккупации на территории Восточной Карелии было создано 14 концлагерей и 15 тюрем для гражданского населения. К апрелю 1942 года в лагерях содержалось около 24 тыс. узников, преимущественно женщин, стариков и детей русской национальности (96 %) (треть всего населения оккупированной территории). На протяжении оккупации общая численность гражданских заключённых колебалась в пределах 15-18 тысяч человек.

Лагеря для советских военнопленных

В период оккупации действовало 35 финских лагерей для советских военнопленных, которые располагались во всех оккупированных территориях Восточной Карелии. Кроме финских лагерей для советских военнопленных, в районах северной Карелии и на территории Финляндии были организованы 27 немецких лагерей для советских военнопленных..

Военнопленные родственных финнам национальностей (ингерманландцы, карелы, вепсы) содержались в лагерях отдельно от военнопленных других национальностей, их отличала белая нарукавная повязка с надписью «Heimokansalainen» (рус. соплеменник).

Военнопленные использовались на заготовке леса, обжиге угля для газогенераторов, сельскохозяйственных и строительных работах. Военнопленные на территории Финляндии