Сестрорецкий рубеж – непроходимая линия обороны Ленинграда.

Одной из причин является элитная линия обороны города, построенная еще в 1937 году, за несколько лет до начала Финской кампании. В последствии она получила название “Сестрорецкий рубеж“.

Еще до начала Великой Отечественной войны на этой дороге были построены образцовые долговременные огневые точки (так называемые ДОТы). Они представляют собой бетонные бункеры из которых выглядывают стволы орудий, а также присутствуют амбразуры (отверстия) для того, чтобы монтировать пулеметы. Толщина стен укреплений достигала двух метров.

Ю. Д. Федотов

«В районе Сестрорецка»

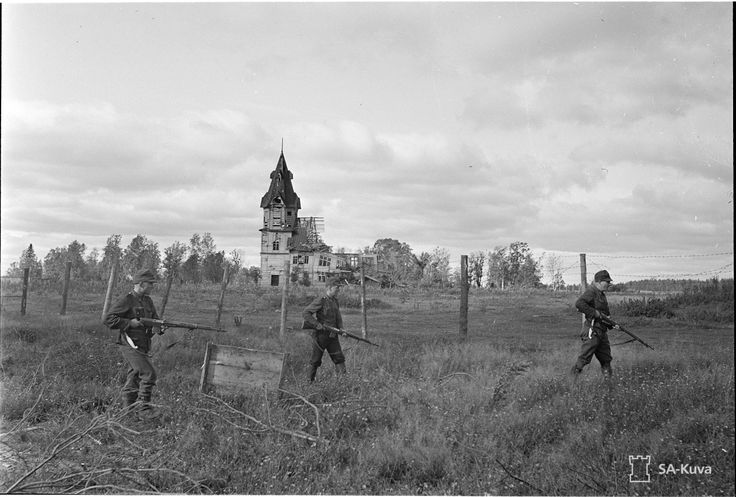

Отдыхая в районе Сестрорецкого Курорта, я часто вспоминаю годы Великой Отечественной войны, меня всякий раз тянет побродить по его окрестностям, особенно в районе р. Сестры, где проходила линия фронта. Здесь, на рубеже старой государственной границы с Финляндией, частями Карельского укрепрайона был остановлен враг, рвавшийся к Ленинграду.

Еще и сейчас здесь можно увидеть обвалившиеся ходы сообщения и окопы, ямы, где находились землянки и блиндажи. Стоят тут, как памятники, мощные железобетонные ДОТы, намертво преградившие путь врагу. Места мне эти особенно памятны: здесь в составе 102 пограничного отряда я сражался за наш город, здесь меня приняли в комсомол. Как автоматчику, мне неоднократно приходилось участвовать в операциях в составе войсковой разведки. Как правило, мы прикрывали основную группу разведчиков, проводивших основную операцию – разведку позиций противника и осуществляющих захват “языка”.

Операции были различные, иногда удачные, иногда неудачные, но всякий раз они были связаны с большим риском, с преодолением минных полей и проволочных заграждений и своих, и противника, часто приходилось намертво прижиматься к родной земле и застывать в неподвижности, когда в небе взлетали вражеские осветительные ракеты.

Особо памятны мне операции, когда нам пришлось преодолевать водную преграду, на дне которой были проволочные заграждения. Предварительно нашу группу готовили некоторое время в районе парка “Дубки” в г. Сестрорецке. Налегке, в спортивных тапочках, с оружием и боеприпасами мы тренировались в преодолении водной преграды, в пользовании холодным оружием в рукопашном бою. И вот настал день, когда нам сказали, что мы пойдем в разведку. Приехало большое начальство и поставило нам задачу. Мы сдали все документы, награды, проверили вооружение и снаряжение и двинулись к переднему краю.

Темной ночью мы скрытно подошли к месту, где нам следовало переправиться на сторону противника. Не раз небо освещали яркие ракеты, и нам приходилось залегать в прибрежные кусты и траву, двое саперов из группы вошли в воду, достигли вплавь проволочных заграждений и сделали в них проход. Дали нам сигнал, что можно следовать. Вплавь, стараясь не шуметь, мы переправились на вражеский берег: он встретил нас настороженной тишиной и отдаленной пулеметной стрельбой. Впереди пошли саперы, делая проход в минном поле, за ними двинулась группа захвата и все остальные. Бесшумно мы достигли позиций врага, у крайнего к нам ДЗОТа виднелась фигура часового, решили брать его живьем, и, когда наши разведчики были почти уже у цели, часовой их заметил и поднял тревогу – беспорядочную стрельбу – пришлось снять часового, группа ворвалась в ДЗОТ, где уничтожила несколько финнов, захватила документы, оружие и начала отход в свою сторону. В скоротечном бою был ранен один из разведчиков. Враг к ДЗОТу подтягивал подкрепление. Нас стали окружать и могли перерезать обратный путь отхода по минному полю. Тогда старший нашей группы распорядился о полном отходе.группы в свою сторону. Отстреливаясь, наша группа стала отходить. Первыми пошла группа захвата, неся с собой раненого товарища, а с ними группа прикрытия. Автоматным огнем мы задерживали противника. Основная группа с раненым товарищем переправилась на наш берег. Убедившись, что все переправились через водную преграду, начала отход и наша группа прикрытия. Замыкающим назначили меня, а последним отходить всегда наиболее опасно и страшно, всегда кажется, что вот-вот тебя подстрелят, и пойдешь на дно реки, но на этот раз все обошлось благополучно – помогла очень темная ночь.

Вскоре мне пришлось расстаться со своими боевыми товарищами. Как-то ранним утром наше подразделение строило ДЗОТ в районе боевого охранения – в пойме р. Сестры; здесь мы попали под сильный минометный обстрел противника. Помню только сильный взрыв, сильный удар по голове, искры и свет в глазах, запах пороховой гари, стоны товарищей. Превозмогая боль, истекая кровью, дошел я до основных позиций и потерял сознание. Очнулся я на операционном столе в полевом госпитале в Лисьем Носу, затем лечение в госпитале в Ленинграде. По выздоровлении снова был направлен на фронт и опять на старый участок в Карельский УР, в 73-ю Отдельную Электротехническую роту.

1944 год – боевое лето, готовился завершающий удар по врагу под Ленинградом на Карельском перешейке.

Выборгская операция. Удар готовился силами двух армий -21-ой и 23-ей. Мы тогда не думали о “четвертой весне” – весне Победы, но дыхание ее ощущалось на всем фронте, и она была уже близка.

В июне 1944 г. группа в несколько бойцов, в которую входил и я, из нашей электротехроты под командованием командира отделения серж. Логинова Николая получила важное задание командования: готовить надежное снабжение электроэнергией двухэтажного ДОТа в районе бывшего поселка Мертуть на развилке Выборгского шоссе и дороги на Старый Белоостров. Необходимо было в короткий срок проверить подводку питающих электрокабелей, внутренюю электропроводку ДОТа и все электрооборудование, обеспечить аварийное электроосвещение. По скрытому сосредоточению наших войск в районе переднего края мы догадывались, что на нашем участке готовится наступление. Командование, ставя нам боевую задачу, предупреждало, что в ДОТе ожидается большое начальство. Всю порученную работу мы провели быстро и надежно. Рядом с ДОТом саперы оборудовали ряд деревянных блиндажей и наблюдательных пунктов. Отрыли окопы и хода сообщения. ДОТ находился на высотке, откуда просматривался хорошо весь передний край нашей обороны, укрепления, окопы и хода сообщения, а в стереотрубу и бинокль были хорошо видны укрепления противника.

И вот наступило утро 10 июня 1944 г. – утро наступления. На КП (командный пункт) прибыло командование армии во главе с генералом Гусевым Д. Н., представители штаба фронта и 13 воздушной армии. Последовали команды по телефону и рациям. Вдруг мы почувствовали, как вздрогнула земля, кругом загремело, затрещало, в амбразуры ДОТа было видно, как весь передний край противника покрылся сплошным дымом, скзозь который были видны всполохи огненных разрывов. Стоял непрерывный гул от стрельбы нашей артиллерии, небо прочертили молнии от залпов “Катюш”, появились наши штурмовики, они летели низко, пикировали на укрепления.

Враг вначале был ошеломлен, но вскоре его артиллерия стала огрызаться. Несколько снарядов разорвались вблизи ДОТа, командованию пришлось укрыться под защиту бетона. Был момент, когда из-за повреждений погас свет в помещении ДОТ а, перестала работать вентиляция, стал проникать пороховой дым. В темноте раздалась громкая команда командующего: “Исправить повреждения, дать свет!” Мы быстро включили аварийное электроснабжение, переключив кабель на запасной вариант, и тут же принялись устранять повреждения. До нас донеслось мощное Ура! В бой рванулись наши танки, а за ними пошла наша пехота. Мы вышли из ДОТа и во все глаза смотрели на панораму разыгравшегося сражения. Генералы – командующие родами войск по телефону и радио посыльными отдавали четкие команды, корректировали огонь дальнобойной артиллерии, действия авиации и танков. На КП прибывали офицеры связи, докладывали о ходе наступления, появились раненые, привели первых захваченных пленных. Враг дрогнул и стал отходить. В прорыв устремились свежие части. Гул боя стал удаляться. Генералы вышли из ДОТа на высотку и с открытых наблюдательных пунктов вели наблюдение за продвижением частей.

К исходу дня наши гвардейцы продвинулись на 14 километров. Эти дни, когда враг был отброшен от стен родного города, запомнились мне на всю жизнь. Мне, рядовому солдату, впервые пришлось увидеть рядом в ратном деле наших видных военачальников Ленинградского фронта. За успешное выполнение боевой задачи по обеспечению бесперебойным снабжением электроэнергией КП 21-ой армии командование объявило нам благодарность.

Выборгское шоссе, Старый Белоостров, Черная Речка – памятные места для меня. Здесь проходил рубеж Карельского Укрепрайона, здесь воины его преградили путь врагу к Ленинграду. Здесь, среди моих товарищей боевых, проходила моя молодость, здесь я получил первую награду – медаль “За оборону Ленинграда”, и здесь я был принят в кандидаты КПСС.

9 мая 1985 го года на Черной Речке на встречу, посвященную 40-летию Победы Советского народа над врагом, собрались воины-фронтовики Карельского укрепрайона Ленинградского фронта. Многие увиделись на этой встрече впервые после 40-летнего перерыва, обнимаются, целуются. С трудом многие узнают друг друга, вспоминают минувшие дни войны, обмениваются адресами, телефонами. Ясный солнечный день, кругом улыбки, радостные восклицания, играет духовой оркестр, у многих ветеранов на груди блестят медали, ордена. Звучит команда к построению. Застыли в почетном строю ровные шеренги воинов гарнизона и бывших воинов – ветеранов Великой Отечественной войны, прибывших на эту встречу. Зачитывается приказ Министра Обороны СССР, после чего воины с ветеранами во главе колонны проходят торжественным маршем и направляются по Выборгскому шоссе к братской могиле, где установлен обелиск воинам, погибшим при защите Ленинграда.

На братской могиле открывается митинг. Выступают ветераны, воины, представители различных организаций, пионеры и школьники Чернореченской школы, гремит артиллерийский салют! На могилы павших героев возлагаются венки и цветы. Затем воины гарнизона совместно с ветеранами Великой Отечественной войны под звуки духового оркестра возвращаются обратно в пос. Черная Речка. По обеим сторонам дороги сплошной массой стоят люди, местное население, школьники, военнослужащие Чернореченского гарнизона.

Всем дорог этот незабываемый день – ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Эта встреча останется в моей памяти на всю жизнь.

Рядовой электророты

Федотов Ю. Д.

Материалы из истчника: КаУР – Документы | «На северных подступах к Ленинграду» | Ю. Д. Федотов. В районе Сестрорецка

Ветераны Великой Отечественной войны рассказывают о тяжёлых боях, которые решали судьба внешней обороны Ленинграда и о важной роли “Сестрорецкого рубежа” в войне.

Х.З. Вишняков

В системе обороны города Ленинграда в 1941-1944 годах северные подступы со стороны Карельского перешейка играли огромное значение.

Шли многодневные оборонительные бои на рубеже Сестрорецк – Белоостров – Мертуть – Медное озеро и в южной оконечности Лемболовского озера, где решалась с севера судьба внешней обороны Ленинграда.

Таким образом, “Сестрорецкий рубеж” стал тогда между жизнью и смертью для сестроречан и воинов, ведущих кровопролитные оборонительные бои. Опасность вторжения немецко-финских войск представляло то обстоятельство, что этот рубеж находился на кратчайшем и танкоопасном направлении от Ленинграда; часто подвергался огневому воздействию врага как из Стрельны и Петродворца, так и со стороны финских войск из Куоккала и Белоострова.

В зимнее время появлялась дополнительная опасность. Немецко-финские войска неоднократно пытались использовать ледовую переправу, чтобы проникнуть на территорию как со Стрельны и Петродворца, так и с финской стороны для провокационно-подрывной деятельности.

Учитывая эти обстоятельства, командование Ленинградского фронта и 23-й Армии решило поставить на этот тяжёлый и опасный участок обороны испытанную в боях в 1941 году на Невской плацдарме, в Стрельнинском десанте, в ликвидации десанта под Чудовом и разведовательно-диверсионных групп, нашу 20в НКВД стрелковую дивизию под командованием полковника Иванова А.П. (бывшего командира Сестрорецкого погранотряда).

Приняв оборонительный рубеж от 27-й погранбригады и на правом фланге от 123-й стрелковой дивизии шириной до 15 километров по фронту, в феврале 1942 года дивизия в трудных условиях блокады с ограниченным количеством средств и боеприпасов, с недокомплектом личного состава, поступившем в большинстве своем из госпиталей, приступила к усовершенствованию оборонительных позиций и начала вести оборонительные и разведывательные бои.

Как известно, в обороне не бывает законченных работ. Воины дивизии днём и ночью совершенствовали оборону, маскировку и боевую выучку. На войне как на войне. Были и потери. Но враг получал сполна от наших снайперов и артиллеристов.

Следует особо отметить героизм и подвиг ленинградцев в строительстве запасных оборонительных позиций в глубине обороны на линии Горская – Песочное. Зимой и летом истощенные, голодные люди вносили большой неоценимый вклад в защиту северных подступов любимого города.

В августе 1942 года 20в НКВД стрелковая дивизия получила знамя и номер 92-й стрелковой дивизии, погибшей в боях в июле 1942 года под Мясным Бором в составе 2-й ударной армии Волховского фронта, – в борьбе за прорыв блокады.

В защите Сестрорецка большую помощь оказывали артиллеристы Северных фортов и отдельный гаубичный дивизион Краснознаменного Балтийского флота. Как уже было сказано, задачей 92 СД, помимо ведения оборонительных боев на основном сухопутном рубеже, являлось прикрытие от проникновения вражеских войск по льду залива, для этой цели выставляли боевые наряды в ночное время на лёд от Курорта до посёлка Лахта.

На льду устраивали огневые точки из дерева и льда с прикрытием на всём протяжении минно-подрывными заграждениями. Каркасами для огневых точек служили киоски, будки, собираемые в Сестрорецке. Следует особо отметить водную систему Сестрорецка. Наши предки как бы предвидели необходимость их создания и развития.

Трудное себе представить, что “Шипучий мост” в Разливе сыграет большое значение в системе обороны Сестрорецк – Белоостров. Разумеется, “Шипучий мост” был заминирован, на нём круглосуточно дежурили сапёры-подрывники, и они же несли охрану. Например, когда угрожала опасность наступления вражеских войск, то путём закрытия затвора моста вода в Разливе поднимались, и уровень воды поднимался в Ржавой канаве и устье реки Сестра; тем самым создавалась надёжная водная преграда для врага. А когда мы осуществляли отдельные наступательные операции, то затопляли финские траншеи и огневые точки и делали их непригодными для обороны.

На войне, как правило, воинские части занимают оборонительный рубеж или участок для наступления по приказу вышестоящего военного руководства. Так, например, по указанию командира дивизии генерал-майор Иванов А.П. первым занял Сестрорецкий рубеж на участке Финский залив – Белоостров 22-й стрелковый полк (командир полка – старший батальонный комиссар Смирнов, его сменил подполковник Талаквадзе, начальник штаба – капитан Мельник). С весны 1943 г. этот участок занял 203-й стрелковый полк (командир – полковник Крупенько, начальник штаба – майор Королёв).

Участок Белоостров – Мертуть – Медное озеро занял 317-й стрелковый полк (командир – полковник Федоров, начальник штаба – майор Глухов). С 22 декабря 1942 года 92-й стрелковый дивизией стал командование дивизией и полков совершенствовали своё боевое мастерство, но и звенья батальонов, рот, дивизионов и батарей стали большими мастерами ведения боевых действий, такие, как майоры Задорожных, Ширяев, Плоткин, Ковалевский, Гробов, Белый, Глухой и многие другие командиры.

И.Е.Хомутов: «В 1940 году я служил на Карельском перешейке в 102 пограничном отряде на 12 заставе, тут я встретил войну и получил первое боевое крещение.

Осень 1941 года. Наш 102 пограничный отряд вел тяжёлые бои с немецко-фашистскими захватчиками в районе Лемболова в район Сестрорецка и Белоострова пограничные соединения. На рассвете пограничники почти сходу без артиллерийских подготовки пошли в атаку, причём, очень смелым, неудержимый порывом. Противник был отброшен в район Курорта за Чёрную речку, линия обороны проходила по так называемой Ржавой канаве, а в Белоострове за реку Сестру. Мы знали, что передний край обороны проходил недалеко от шалаша в Разливе.

В 1941 году осенью, мы строили оборону под городом Сестрорецком и одновременно старались всеми силами изматывать врага. Помню, как наши артиллеристы дадут огонёк по противнику, а изредка бахнет, бахнет орудие крупного калибра, тогда мы её различали и повторяли, бьёт “Крепостная”, даже воздух шатался от толчков, снег хлопьями опадал с дрожащих сосен и эхо раздавалось на всю округу. А тут ещё в конце ноября и начале декабря 1941 года прошли снегопады и метели, ударили очень сильные морозы. Конечно, для противника это было неожиданностью с их серо-зеленой шинелью, в пилотках и совсем неподходящей обувью, каска без теплого подшлемника, тем самым они оказались жертвами русского Деда-Мороза.

Не буду скрывать, что эта зима для нас тоже была трудной и нам было нелегко. Но наши полушубки, валенки, ушанки, ватные куртки и брюки, меховые рукавицы и варежки – безусловно были лучше. А потом мы сражались у себя дома и знали, что мы защищаем свою родную землю и грелись у победного огня будущего большого наступления.

Хочется рассказать, как воевали наши девушки-подруги. А на их плечи, тоже легла очень тяжёлая, ответственная и сложная задача. Многие девушки трудились по обеспечению питанием, а блокадный паёк, каждая крупинка, крошка, была на строжайшем учете. Это, пожалуй, была самая сложная задача. Голодный, ветром тебя качает и ты несёшь или везёшь в саночках продукты, чтобы они до единого грамма были отданы солдатам и офицеру, тому, кому предназначались. Если не хватало нескольких граммов, то по существующему закону нес строгую ответственность.

А девушки санитарки, они шли вместе в разведку и постоянно их тревожила опасность что где-то в окопе или в одинокой воронке остался лежать раненый, у которого не хватало сил дать о себе знать, а ещё тяжелей становилось у них на душе, а вдруг в торопливую минуту отступления кого-то не нашли и он будет мучаться, истекать кровью и умрёт, или ещё хуже попадёт в издевательские фашистские руки и потом будет застрелен.

Я многих знаю таких девчонок, которые нисколько не уступали мальчишкам, дрались очень отважно, находчиво, ходили в разведку, в боевое охранение и за “языком”. Таких как Надя Стромова, Алла Любимова, Тося Руфова, Тося Ивановна, Валя Бубнова, Надя Тимофеева и многие другие».

Игорь Кузьменко

Материал Олега Бушко

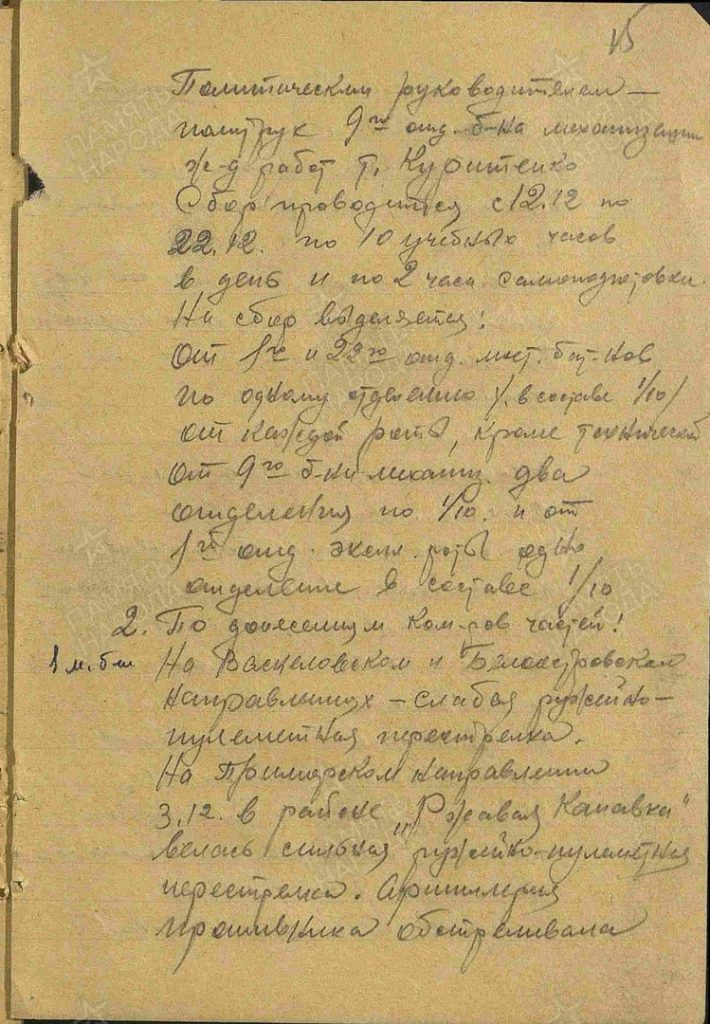

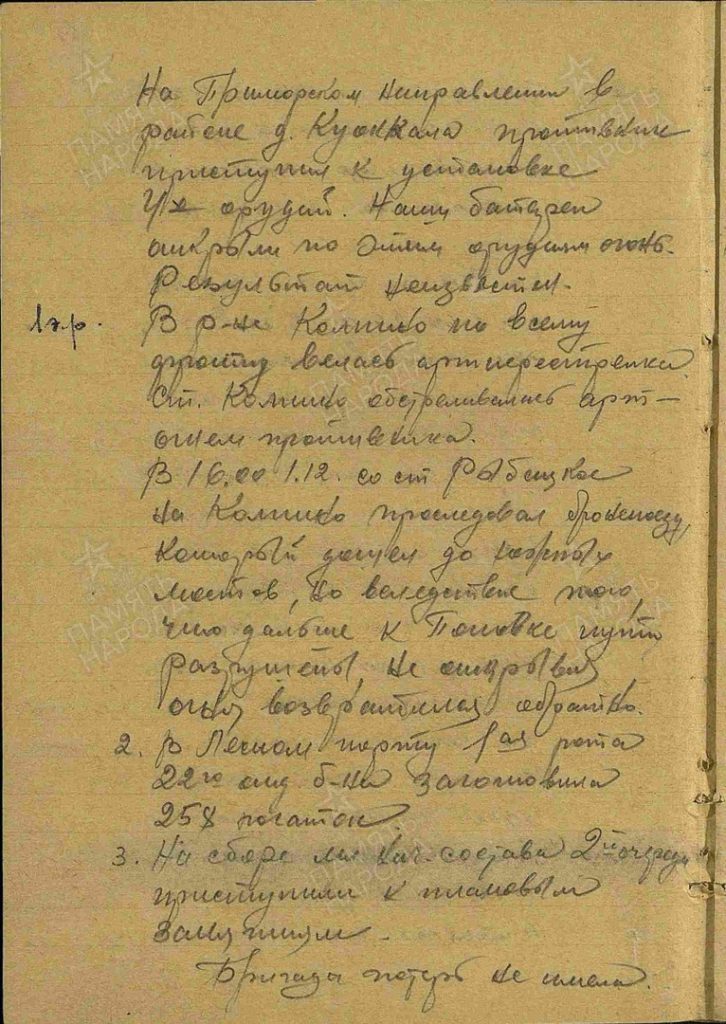

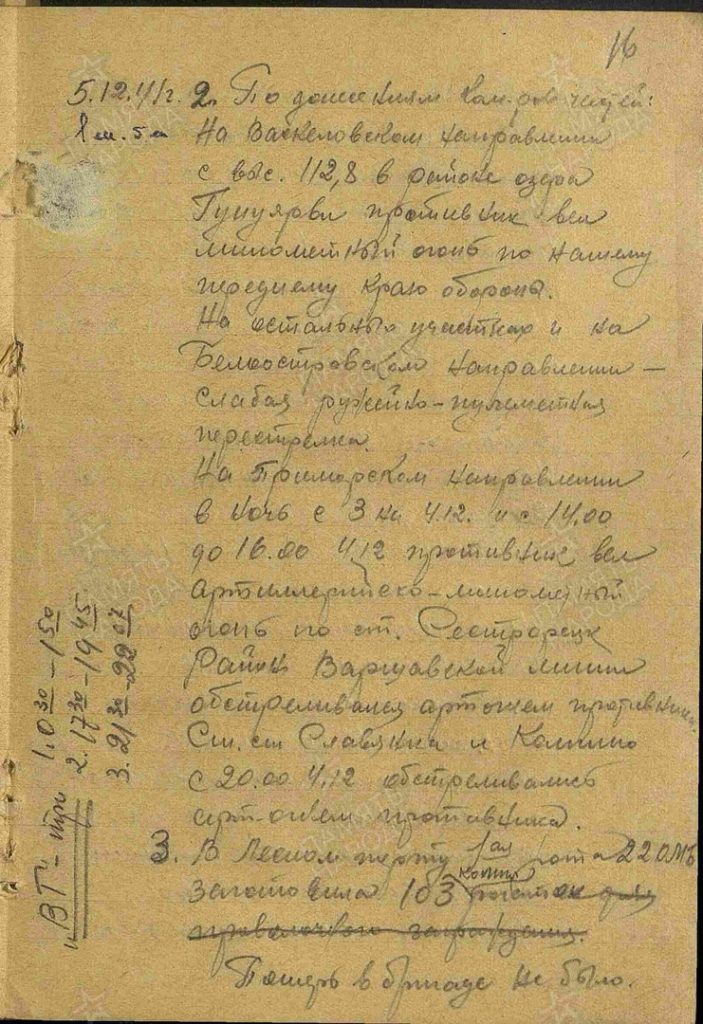

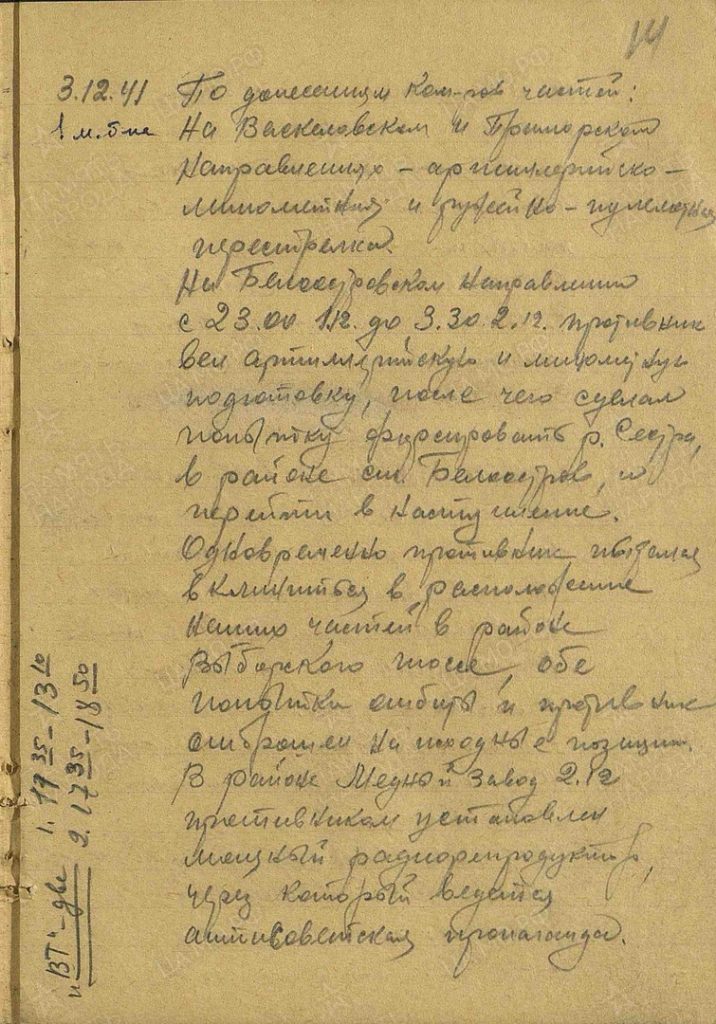

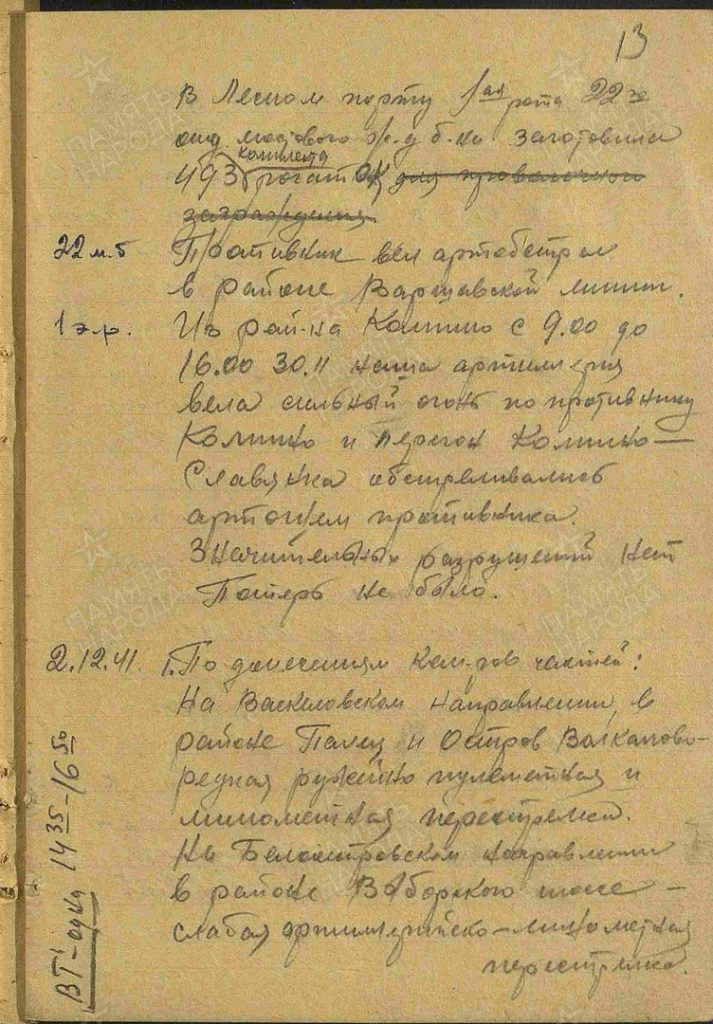

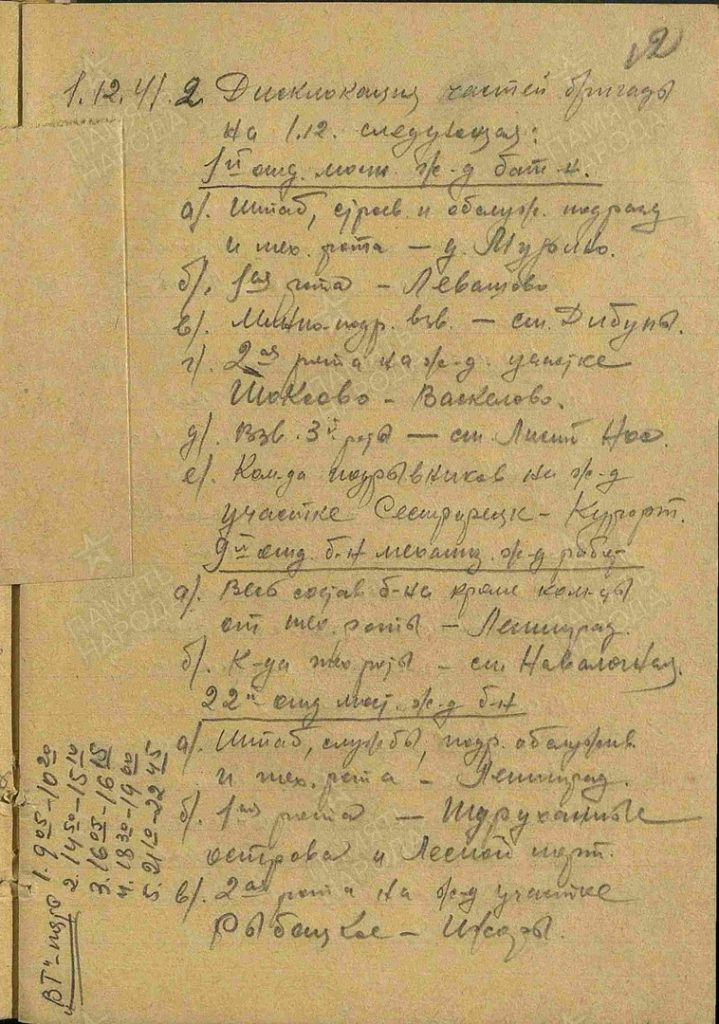

02.10.1941г.

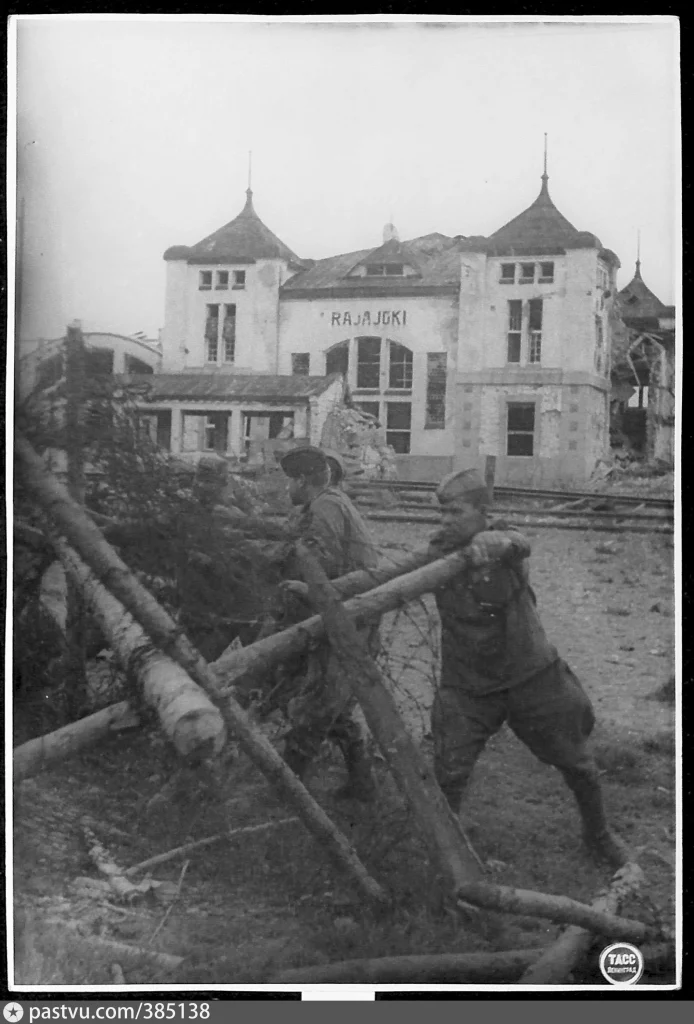

Финский 46-й пехотный полк JR 46

В 03:50 враг открыл очень сильный артиллерийский и миномётный огонь по району станции Раяйоки и Хатсаланмяки, к которому присоединился огонь тяжёлой артиллерии из района Сестрорецка и с форта «Тотлебен». Огонь был очень ожесточённым, что вызывало подозрения о том, что речь идёт об атаке. Сначала казалось, что этого не произойдёт, но в 04:30 начался ожесточённый пулемётный и винтовочный огонь, на который ответило наше оружие.

В 04:40 враг выпустил 3 красные ракеты из района станции Белоостров в направлении болота Кийселин-суо.

В этот момент враг также открыл интенсивный огонь по участку «Бунккери», задействовав также орудия прямой наводки. «Заговорила» вся линия обороны и быстро получать сведения стало невозможно, поскольку огнём вражеской артиллерии были прерваны почти все линии связи.

В 05:40 от командира I батальона поступило извещение о том, что артиллерийский корректировщик заметил вражеский дозор на северной стороне шоссе примерно в 200 м к северу от Таможни [Tulliv «v»], а также о том, что для прояснения ситуации был отправлен егерский взвод I батальона.

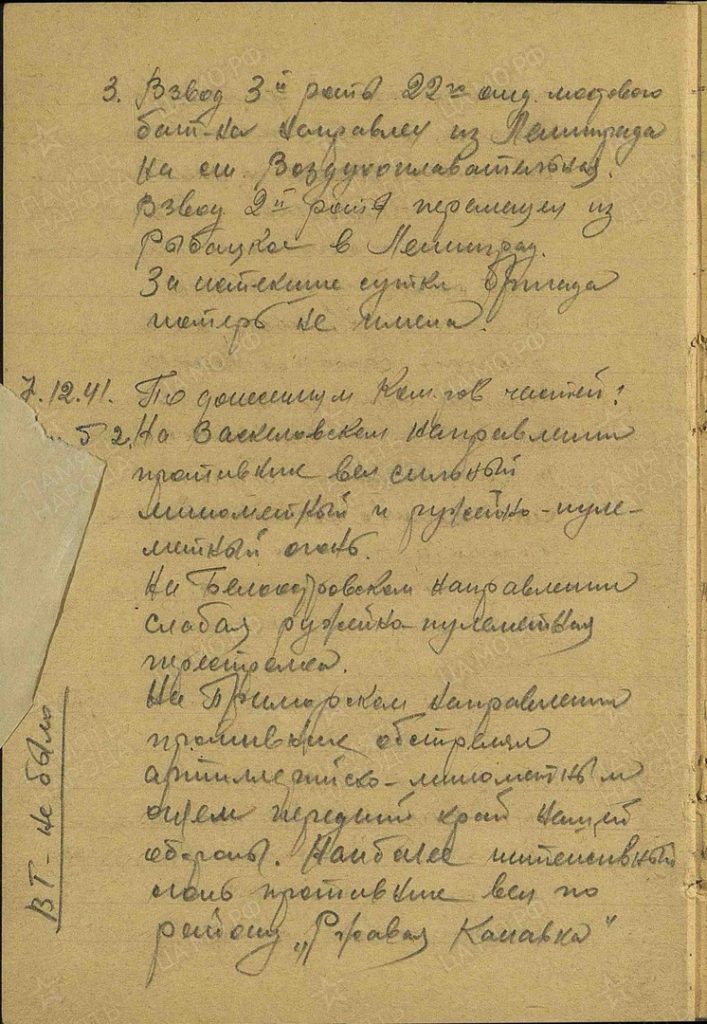

В 06:00 командир III батальона сообщил о получении от вянрикки Патру (командира лёгкого взвода 13-й роты) сведений о том, что противник находится на болоте Кийселин-суо и что вражеский дозор перешёл шоссе примерно в 400 м к востоку от развилки с дорогой, идущей от станции Раяйоки. Такие же сведения поступили и от командира 9-й роты, но звонок прервался. Находящиеся на болота Кийселин-суо люди 11-й роты вступили в бой с врагом, я отправил свой егерский взвод и два взвода 10-й роты по направлению дороги на восток. Перед егерским взводом поставлена задача выяснить положение на северной, а перед 10-й ротой на южной стороне дороги. Кроме того, я поднял по тревоге два танка взвода огнемётных танков, поскольку предполагаю, что на болоте много русских.

Командир полка приказал уничтожить врага и отрезать ему обратную дорогу, держа под сильным артиллерийским и миномётным огнём «Suometsikkö» (южнее Суоярви на болоте Кийселин-суо) и «Patometsikkö» (на восточном конце Ржавой Канавы).

В 07:00 командир III батальона приказал командиру 11-й роты отправить взвод в район Суоярви.

В 07:10 винтовочный огонь на болоте начал ослабевать.

В 07:30 командир 9-й роты доложил командиру III батальона, что его наблюдатели обнаружили, что враг начал отходить от болота на юго-восток. В результате этого командир III батальона приказал 9-й роте немедленно наступать со стороны Хатсаланмяки к югу от болота и отрезать противнику путь отступления. Такая же задача, но к северу от болота, была поставлена 11-й роте. Пулемёты перекрыли фланги со стороны Хатсаланмяки вдоль бывшей железной дороги на юг, а с позиций 11-й роты по направлению Ржавой Канавы на восток. Миномёты 13-й роты стреляли по «Suometsikkö», а миномёты III миномётного взвода по «Patometsikkö», а также от плотины на Ржавой Канаве по Сестрорецку, по которому также очень успешно вела огонь артиллерия.

К 08:30 бой прекратился, а вражеская артиллерия открыла огонь, стреляя также и шрапнелью. Зачистка болота продолжалась до 11:00, в результате чего болото было тщательно прочёсано и обследовано. При проведении зачистки солдаты 11-й роты застали врасплох группу противника, в которой было 2 офицера и 2 солдата. Они были уничтожены в болоте. У офицеров были взяты две карты, на которых были обозначены наши позиции, русские позиции, а кроме того направление вражеской атаки.

Схема хода боя и направление вражеской атаки, отмеченное на карте убитого офицера, находится в приложении 97.

02.10.1941года.

3 СП 1 ДНО: в исполнение приказа штаба 291 СД, командир полка дал боевое распоряжение 2 СБ провести разведку боем силами 4 роты усиленной разведгруппой полка при поддержке всей полковой артиллерии. Район действий – юго-восточные окраины поселка Куоккала и “Таможня”. Командовал сводным отрядом командир 4 роты лейт. Румянцев. Задача: выявить силы противника и захватить пленных. Численность отряда 104 человека (59-4 СР и 45 разведрота). В 5.07 началась Арт. подготовка, в 5.50 отряд выступил из рощи западнее погран. знака № 12 по направлению к озеру, а потом повернул на север к зданию таможни, согласно поставленной задаче. В 6.30 лейт. Румянцев запустил две красные ракеты – сигнал для переноса огня с “Таможня” на север, что и было выполнено. С 7.00 начали поступать раненые. По их рассказам наш головной взвод прорвал проволочные заграждения противника, забросал часть их шинелями и ворвался в окопы за дорогой. Здесь отряд с флангов подвергся сильному обстрелу. Часть отряда отошла с ранеными, а часть углубилась с боем в расположение противника на север. В 9.30 перестрелка стихла. Вышло 17 человек и эвакуировано 17 раненых. Не вернулось 70 человек. В 10.00 у Таможни был обнаружен и обстрелян движущийся финский танк который сразу скрылся. Были послана разведгруппа к месту прорыва проволочных заграждений, у проволочных заграждений и рядом с окопами бойцов не обнаружили. Вторая группа была послана вслед за ней, она дошла до укреплений, приняла бой и унося двух раненых отошла и вернулась в 11.30. Все это время противник обстреливал наш правый фланг. Линия связи была порвана в 23-х местах. С наступлением темноты были посланы еще две группы и выдвинуты секреты, но и они не принесли сведений об отряде и не встретили раненых и оторвавшихся от отряда бойцов. Командование 3 СП считает, что были приняты все меры для положительного результата атаки: тщательная разработка маршрута, анализ предыдущих разведок, тщательное инструктирование комсостава комбатом и командирам полка, участие в атаке комсостава и бойцов разведроты, которые знают эту местность. Обеспечение разведки связью. Главной причиной неудачи атаки можно считать увлечение наступлением, отсутствие связи (при обрыве телефонной связи – связными), преждевременный отход группы в 34 человека, отсутствие взаимодействия с ротой 181 СП, которая должна была форсировать реку Сестра со стороны Белоострова, а фактически не делал этого. Наш отряд принял всю мощь обороны финнов на себя. Финны сумели за сентябрь создать серьезную линию обороны из ДЗОТов и заграждений способную выдержать наши атаки.

291 СД: РГ 3 СП 1 ДНО ведёт бой с противником на юго-восточной окраине Куоккала. Связи с ней нет. Вторая группа не смогла подойти из-за сильного ружейно-пулемётного и миномётного огня, остановилась и ведёт бой и наблюдение.

Усиленная СР наткнулась на западном берегу р.Сестра на наше минное поле и по приказу КомДива 291 отошла в исходное положение. РГ 3 СП , достигнув юго-восточной окраины Куоккала, наткнулась на заграждения (хлопушки – сигнальные мины) и была обстреляна из р-нов “Таможня”, Куоккала и высот юго-восточней Куоккала. Завязался бой, в результате которого РГ разделилась на два отряда. РГ продвигалась на север, преодолела проволочные заграждения, забросав их шинелями и гранатами. РГ пересекла шоссейную дорогу и вышла на высоту восточнее “Таможня”, где выбив финнов из окопов, заняла оборону, подвергаясь ружейно-пулемётному обстрелу. Не имея связи с 4 ротой ком.взода разведроты Беспалов пытался установить связь и после этого отойти вместе в исходное положение, но был ранен в живот и убит при эвакуации второй пулей. Был убит и второй ком.взвода Корелов. Связь с 4 ротой так и не была установлена. В 09.20. в направлении РГ была выслана разведка от 6 роты. РГ 6 роты вернулась в 11.05 не обнаружив никого из 4 роты. РГ посланная в 11.30 дошла до ” Томожня” и после контакта с финнами повернула назад. Потери – 3 раненых.