В героической обороне и освобождении блокадного Ленинграда имеется малоизвестная страница, связанная с вкладом в достижение столь дорого давшейся победы ленинградских энтузиастов парусного спорта — воинов-буеристов.

Стоит отметить, что впервые буеры — легкие парусные платформы, поставленные на коньки, попробовали использовать для связи и ледовой разведки еще на зимних учениях Балтфлота в середине 30-х годов. Бывшую имперскую и морскую столицу страны во все времена отличало наличие множества энтузиастов парусного спорта, яхтсменов и буеристов.

Эти традиции имеют в городе на Неве глубокие корни. Строительство буеров началось еще при Петре Первом. Известно, что царь в течение зимы приказывал расчищать снег перед Зимним дворцом и ежедневно катался на ледовых буерах, которые строились на Партикулярной верфи. Дочь Петра I, Елизавета Петровна также имела собственный буер и каталась на нём.

Этот фактор пригодился уже в финской кампании, когда суровой зимой 1939-1940 годов акваторию Финского залива сковало льдом, создав выгодные условия для вылазок финских диверсионных отрядов, часто передвигавшихся на аэросанях. Тогда при штабе Балтфлота был сформирован буерный разведотряд.

Реальная эффективность буеров поразила военное командование. Оказалась, что огромную акваторию можно легко контролировать двумя-тремя буерными дозорами, а батальоны берегового охранения заменить летучими контрдиверсионными группами, которые при необходимости перебрасывались на буерах.

Но совершенно особую роль буеристам предстояло сыграть в годы Великой Отечественной войны. В начале зимы 1941, когда сухопутное сообщение с городом уже было перерезано врагом, было сформировано два буерных отряда по 100 человек в каждом. Один отряд имел на вооружении 19 буеров, второй — 16. Боевой экипаж состоял из пулеметного расчета и рулевого, который обладал опытом вождения яхты. В основном это были буера тяжелого русского типа, построенные по чертежам конструктора Н.Ю. Людевига. (Сам инженер-патриот умер в блокадном Ленинграде в 1942 г.) Каждый из буеров нес паруса площадью до шестидесяти квадратных метров. На решетчатой платформе размещались шесть – десять автоматчиков – огневой кулак, который быстро перебрасывался в нужную точку ледовой акватории, откуда исходила угроза вторжения врага.

Самой яркой боевой операций буеристов считают разминирование трассы Морского канала, который связывает Ленинград с Кронштадтом. Немецкие лыжные группы заминировали канал. Советское командование минированию не мешало. После ухода немцев на трассу вышли буера с глубинными бомбами малой мощности. Они обходили выкопанные немцами лунки, сапер бросал под лед «глубинку» и буер стремительно уходил. Такими управляемыми подрывами немецкие «сюрпризы» были уничтожены. Фарватер был очищен практически полностью, хотя несколько подрывов впоследствии произошло, все суда остались на плаву.

Особый буерный отряд работал и на ладожской «Дороге жизни». В специальный буерный отряд вошли 75 моряков-спортсменов во главе с известным яхтсменом лейтенантом И.И. Сметаниным. В их распоряжении было 19 ледовых яхт.

Ледовая трасса длиной 35 км была проложена всего в 16 км от линии фронта. То есть простреливалась как с земли, так и с воздуха. В полыньи, возникавшие на местах взрыва, то и дело проваливались грузовики и сани. Полынью тут же маскировал ледок, который делал водную ловушку совершенно незаметной. Остановка колонны для рекогносцировки трассы часто заканчивалась трагически. Неподвижные цели тут же подвергались воздушному или огневому налету.

Перед обозами стали пускать быстроходные буера. Главной задачей их экипажей была разметка пути флажками и ацетиленовыми фонарями, которые было трудно обнаружить с воздуха. На буерах также перебрасывались регулировщики, работавшие на удаленных участках трассы. Таких героических эпизодов дорожная профессия в собственной истории не знала ни до, ни после войны.

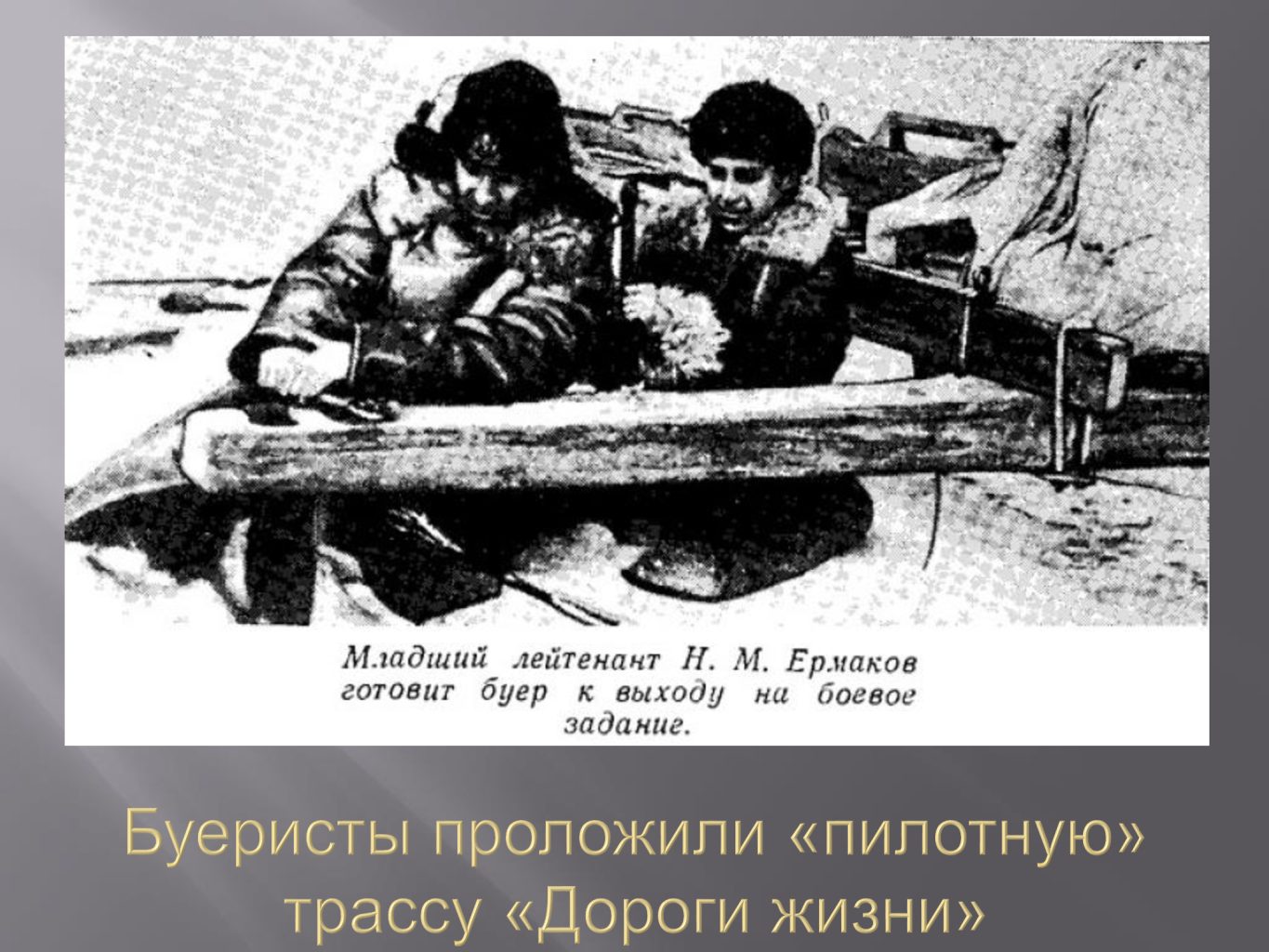

Буеристы проложили «пилотную» трассу «Дороги жизни», разметив её флажками, а затем осуществляли военное сопровождение автоколонн и обозов, ежедневно совершали объезды ледовой трассы в поисках путей обхода разбомбленных фашистами участков дороги, оказывали помощь застрявшим во льду машинам.

Буеры использовали и как малое транспортное средство. Из блокадного Ленинграда вывозили истощенных женщин и детей, спасая тех, у кого не было шансов выжить в окруженном врагом городе. Кстати, в этих эвакуационных рейсах ни один буер не был потоплен или подбит. Малые размеры, парус и высокая скорость перемещения обеспечивали неплохую маскировку с воздуха и не позволяли вести сколь нибудь прицельный огонь. Скорость этих спасительных ледовых яхт была такова, что некоторые переброшенные на Большую землю женщины устраивали истерику, когда следовала команда на выгрузку. Измотанные до предела люди думали, что их бросают на произвол судьбы посреди озера. Они не могли поверить в то, что дорога от смерти к жизни занимает всего 20 минут. За это время, при отсутствии глубокого снега, загруженный буер успевал пройти все 35 километров ледовой трассы.

Однажды буеристы выручили транспортников, отрезанных без горючего на базе «подскока» на мысе Осиновец, оставшейся без топлива. Тогда 19 буеров, стоявших в яхт-клубе на Крестовском острове, доставили на Финляндский вокзал, откуда по железной дороге отправили на Ладогу. Буера со скоростью до пятидесяти км/час быстро достигли Кобоны, где на каждый погрузили по три бочки горючего и посадили по три матроса в помощь. С таким грузом буера не могли сдвинуться с места, потому приходилось лодки подталкивать. Девятнадцатого ноября буера привезли в Осиновец более двадцати тонн горючего. Полуторки тут же заправились и вышли на ледовую дорогу.

Герои-буеристы в большинстве своем были моряками-балтийцами или ленинградскими яхтсменами, ставшими на защиту родного города,

ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова справедливо гордится, что в их числе были и спортсмены-макаровцы. Боевым применением буеров руководили мастера спорта Матвеев И. П. и Ермаков Н.М.

Капитан-лейтенант Николай Михайлович Ермаков, воин-буерист, преподаватель кафедры физической культуры ЛВИМУ им. адм. С. О. Макарова в 1963-1972г.

В марте 1943 г., когда уже на заливе стал таять лед, командованию потребовалось провести разведку береговой обороны, системы укреплений, расположений огневых точек и постов наблюдения фашистов. Лейтенант Николай Ермаков на буере возглавил разведгруппу автоматчиков, часть из которых следовала за буером на аэросанях.

В условиях снегопада, после того как немцы, обнаружившие разведчиков, открыли шквальный огонь, он скользнул к береговой линии и нанес на карту расположение огневых точек, после того как сам был обнаружен и обстрелян с берега с повреждением мачты, сумел, как отмечено в донесении, «вложив в управление буером все спортивное мастерство, вырвал буер из огня противника и бережно привел его в базу, доставив богатые сведения о противнике». Буера оставались на вооружении вплоть до полного снятия блокады. С июля 1941 г. Ермаков командовал погранкатером «ЗК-40», а зимой, управлял буером. Окончание войны старший лейтенант встретил уже командиром тральщика на Балтике.

Легенда ленинградских яхтсменов Иван Петрович Матвеев (1914 – 1984), советский яхтсмен, заслуженный мастер спорта СССР (1940 г.), капитан 2-го ранга, участник обороны Ленинграда на акваториях Финского залива и Ладожского озера, участник двух Олимпийских игр, многократный чемпион СССР, организатор парусного спорта в СССР.

В 1934 г. после окончания мореходных курсов при Военно-морской академии, получил экстерном диплом штурмана торгового флота в Ленинградском морском техникуме. Был назначен капитаном учебной шхуны, обучал морскому делу студентов Гидрографического института Главсевморпути. В 1936 г. вошёл в состав вновь образованной Всесоюзной секции парусного спорта, стал чемпионом второго чемпионата СССР в этом виде соревнований.

С первых дней Великой Отечественной войны по инициативе контр-адмирала Ю.А. Пантелеева был мобилизован и возглавил отряд яхтсменов в системе морской обороны Ленинграда. Отряд занимался высадкой десанта, патрулированием, проводкой судов по мелководью, причём зимой патрулирование выполнялось на буерах.

С 1954 года и до демобилизации в 1967 году капитан 2 ранга Матвеев занимал должность начальника Ленинградского яхт-клуба Военно-морского флота. В 1969 году И. П. Матвеев вернулся в свой родной Центральный яхт-клуб, стал капитаном учебной парусной шхуны «Ленинград» и в этом качестве он прослужил любимому делу до своего последнего дня.

И сегодня многие из курсантов и студентов Макаровки, участников Яхт-клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, во флотилии которого 12 никогда не простаивающих в навигацию крейсерско-гоночных яхт, имеют возможность и зимой оттачивать навыки работы «с бегучим такелажем», передвигаясь по поверхности замерзшего залива на буерах, а также на зимних кайтах — лыжах и сноубордах

Такую возможность курсантам и студентам Макаровки предоставляют партнеры из Буерной школы яхтоцентра Стрельна под руководством Владислава Полежаева. Даже когда на занятиях случается отсутствие ветра, ребята используют это для отработки важного для буеристов элемента, которых нет в арсенале традиционных яхтсменов — стартовых ускорений.

А ближе к весне, когда основные сугробы и торосы на льду Невской губы растают, и откроется «ледовая трасса», состоится уже традиционный зимний «Кубок памяти адмирала С.О. Макарова» — буерное соревнование курсантов ГУМРФ.

В довоенное время в нашей стране при яхт-клубах стали создаваться секции буерного спорта. По традиции, управляли этими судами сами яхтсмены. Первые попытки использовать буера в военных целях начались в 1930-х годах. Тогда на зимних учениях Балтийского флота несколько буеров были использованы в целях разведки и связи. Несмотря на успешное выполнение заданий, отношение к этому виду транспорта в военном руководстве сложилось скептическое: уж очень не устраивала зависимость передвижения судна по льду от ветра. Использование аэросаней, в массовом порядке внедрявшихся в армии, казалось более предсказуемым и эффективным. Однако Зимняя война выявила значительную недооценку использования парусных буеров.

Зима 1939-40 г.г. выдалась самой холодной за прошедшее столетие. Ледовое покрытие сковало Финский залив от Ленинграда до самой финляндской столицы. Для проведения разведывательно-диверсионных операций, а также предупреждения диверсий со стороны врага, при Балтийском флоте был организован буерный разведотряд. В ходе использования парусных буеров было выявлено, что для контролирования акватории залива достаточно всего двух-трёх буерных дозоров. При этом не было нужды тратить топливо, направляя его на решение других важных военных задач, и содержать стационарные береговые дозоры. Кроме того, использование буеров позволило существенно сократить воздушную разведку над ледовым полем. Конечно, при боевом противостоянии буеров и финских пулемётных расчётов на аэросанях, защищённых лёгкой бронёй, преимущество в бою было на стороне финнов. Однако вступление в бой не ставилось задачей экипажа судна, способного в нужный момент с лёгкостью сменить галс и уйти от преследования. Догнать буер на тяжёлых аэросанях было невозможно. Да и сами буера на поверхности залива заметить было непросто, чему способствовало использование зимнего камуфляжа. Задача переброски разведывательных групп на берег противника с помощью этого быстроходного судна также значительно упрощалась. Только безветренная погода или снегопады могли вставить буерам «палки в колёса».

Опыт использования буеров, полученный в ходе советско-финской войны, оказался весьма полезен всего два года спустя, в период окружения Ленинграда фашистскими войсками. Ранняя первая блокадная зима своими сильными морозами быстро сковала льдом Невскую губу. Разведка на этом ледовом фронте стала крайне необходима. В то же время передвижение по гладкому льду пеших или лыжных патрулей было крайне затруднительно, особенно в ветреную погоду. Поэтому по приказанию начальника штаба Краснознаменного Балтийского флота Ю.А. Пантелеева в срочном порядке в двух яхт-клубах были сформированы два буерных отряда. В первую же блокадную зиму эти суда были направлены на обеспечение охраны Морского канала в Финском заливе, который гитлеровцы попытались заминировать. Ю.А. Пантелеев вспоминал: «Отряд из 18 буеров входил в состав ОВРа базы, другой отряд в составе 19 буеров — в состав корпуса ПВО. Команды буеров […] состояли из ленинградских спортсменов, в числе их были известные яхтсмены старший лейтенант И.П. Матвеев (ныне заслуженный мастер спорта), младший лейтенант Б.П. Дмитриев, старшина 1-й статьи Н.Е. Астратов. На буерах стояли ручные пулеметы, но главное достоинство было в скорость, которая делала их малоуязвимыми для противника. В начале зимы лед походил на зеркало, буера сразу же начали проводить разведку района Морского канала и всего «ледового фронта». Они же поддерживали связь с четырьмя баржами ПВО, вмерзшими в лед Невской губы.

Командир отряда старший лейтенант И.П. Матвеев нередко под шрапнельным огнем летал по льду, словно на дистанции всесоюзных парусных соревнований. Под огнем фашистов он доставлял на баржи ПВО продовольствие, производил разведку. Вместе с ним отважно действовали старшина 1-й статьи А.Н. Мацкевич и М.А. Сороченков. Так вот, на следующий день после обнаружения следов на льду мы выпустили наших белокрылых разведчиков. За несколько десятков минут они облетели район. Звено буеров И.П. Матвеева обнаружило вблизи трассы Морского канала возле рубки затонувшего буксира фашистских солдат, устанавливавших на льду антенну: по-видимому, они облюбовали буксир для наблюдательного пункта. Увидев быстро несущиеся к ним и стреляющие на ходу буера, гитлеровцы перепугались и попрятались в торосах, не успев произвести ни одного выстрела. Через несколько минут, как только мы получили донесение Матвеева, по этому району открыла огонь наша батарея из Лахты. Со вторично высланного буера донесли, что надстройка корабля полностью уничтожена, вокруг валяются изуродованные трупы гитлеровцев. Полетели донесения в штаб внутренней обороны города и в штаб флота. Только и было разговоров тогда, что о буерах и артиллеристах, метко бивших по врагу».

Однако фашисты продолжали попытки минировать Морской канал. Буеристы, проводившие разведку вдоль фарватера, обнаружили пробитые для этого во льду лунки. Отряд немедленно получил новое задание: доставлять к этим лункам подрывников с глубинными бомбами, которыми вражеские мины уничтожались. Только с началом сильных снегопадов действия буеристов пришлось прекратить. А вскоре был получен приказ переправить все имеющиеся буера на Ладожское озеро, где намечалась траса будущей Дороги жизни. Стоило льду достичь толщины в 10 см, как по всей трассе планируемой ледовой дороги была проведена буерная разведка с целью оценки состояния льда, а также отсутствия противника. Ещё ни одна из самых лёгких машин не могла быть отправлена на другой берег, а буера со скоростью 60-80 км/ч уже прошли путь в обоих направлениях. Опережая начало движения обозов по льду, на них были переправлены с материка первые тонны хлеба. По воспоминаниям А. Астратова, «Русские» буера того времени («чертогоны») имели большую платформу, на которой размещались 6—10 автоматчиков, а при минимальном составе экипажа — рулевой, шкотовый и пулеметчик — груз до 400—600 кг (4—6 мешков муки). При хорошем ветре и благоприятной дороге каждый буер успевал за день сделать 4— 6 рейсов. Хорошо изучив состояние льда, некоторые буеристы умудрялись доставлять грузы и ночью. Возили не только муку, но и медикаменты, патроны. Однажды пришлось срочно доставлять на западный берег бензин: автомашины стали из-за отсутствия горючего. Оперативно было выполнено и это задание — каждый буер перевез по две 200-литровые бочки. Приходилось перевозить и обессиленных голодом ленинградцев, часто — с детьми. С большим недоверием садились пассажиры на невиданный транспорт. И радостно благодарили, очутившись через какие-нибудь 20—30 минут на Большой земле».

Николаенко А.Ю.

На фото: ленинградский спортсмен лейтенант С.С. Гаскевич во время дозорной службы на буере на льду Финского залива.